Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: 2W5zFGsy5ha

Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: 2W5zFGsy5ha

5 причин пересмотреть «Ночь» — нетленную классику от Микеланджело Антониони

Прошло почти 65 лет с тех пор, как на Берлинском кинофестивале миру была представлена «Ночь» — теперь уже признанный шедевр мастера Золотой эпохи итальянского кино Микеланджело Антониони. Закономерно развивая свой новаторский метод, режиссёр пригласил зрителя прожить вместе с героями один-единственный день — день, навсегда вошедший в историю мирового кинематографа.

И пока в российском прокате можно посмотреть отреставрированную версию фильма, напоминаем, почему этой возможностью непременно стоит воспользоваться.

Трилогия отчуждения: «Приключение», «Ночь» и «Затмение»

Сегодня трилогии — обыденность. Однако в начале 60-х прошлого века тематически объединённые триптихи только приобретают привычную нам форму. В те годы Антониони становится одним из новаторов в мире авторского кино. В течение трёх лет он выпускает «трилогию отчуждения» — серию чёрно-белых кинокартин, объединённых идеей некоммуникабельности, лишающей персонажей возможности взаимодействия с окружающим миром и людьми. Помимо общей тематики фильмы связаны и благодаря музе итальянского режиссёра — Монике Витти. В каждой из картин актриса исполняет одну из центральных ролей и становится неким символом личностного кризиса. Состояния, в котором пребывают персонажи уже в начале фильма, и из которого к концу так и не выходят.

Кадр из фильма «Ночь»

Первый фильм трилогии — «Приключение». Знаковая картина проводила Антониони в европейский кинематографический пантеон и ознаменовала кардинальный переворот в структуре кино — возникновение нового киноязыка. Последним станет «Затмение», которое не только запечатлеет ещё одну запоминающуюся роль французской звезды Алена Делона, но и доведёт до логического максимума идею человеческого отчуждения. «Ночь» — это центральный фильм антониониевского триптиха. Связующее звено, в котором режиссёр уже активно экспериментирует с закадровым пространством, но всё-таки не полностью опустошает сам экран. Пока ещё он помещает в кадр человека, пусть уже и потерявшегося в собственной жизни.

На экране главные лица европейского кино

Вопреки словам режиссёра, утверждающего, что он воспринимает «актёра как один из элементов общей картины, наряду со стеной, с деревом, с облаком», в его фильмах нередко можно увидеть артистов, уверенно вписавших себя в киноисторию. Ванесса Редгрейв, Дэвид Хеммингс, Мария Шнайдер, но в первую очередь уже упомянутый Ален Делон и даже Джек Николсон, в ленте «Профессия: Репортер» погрузившийся на самую чистую глубину европейского авторского кино. Антониони не просто жонглирует известными именами, но, опираясь на уже устоявшиеся образы артистов, вписывает их фактуру в собственное неповторимое полотно.

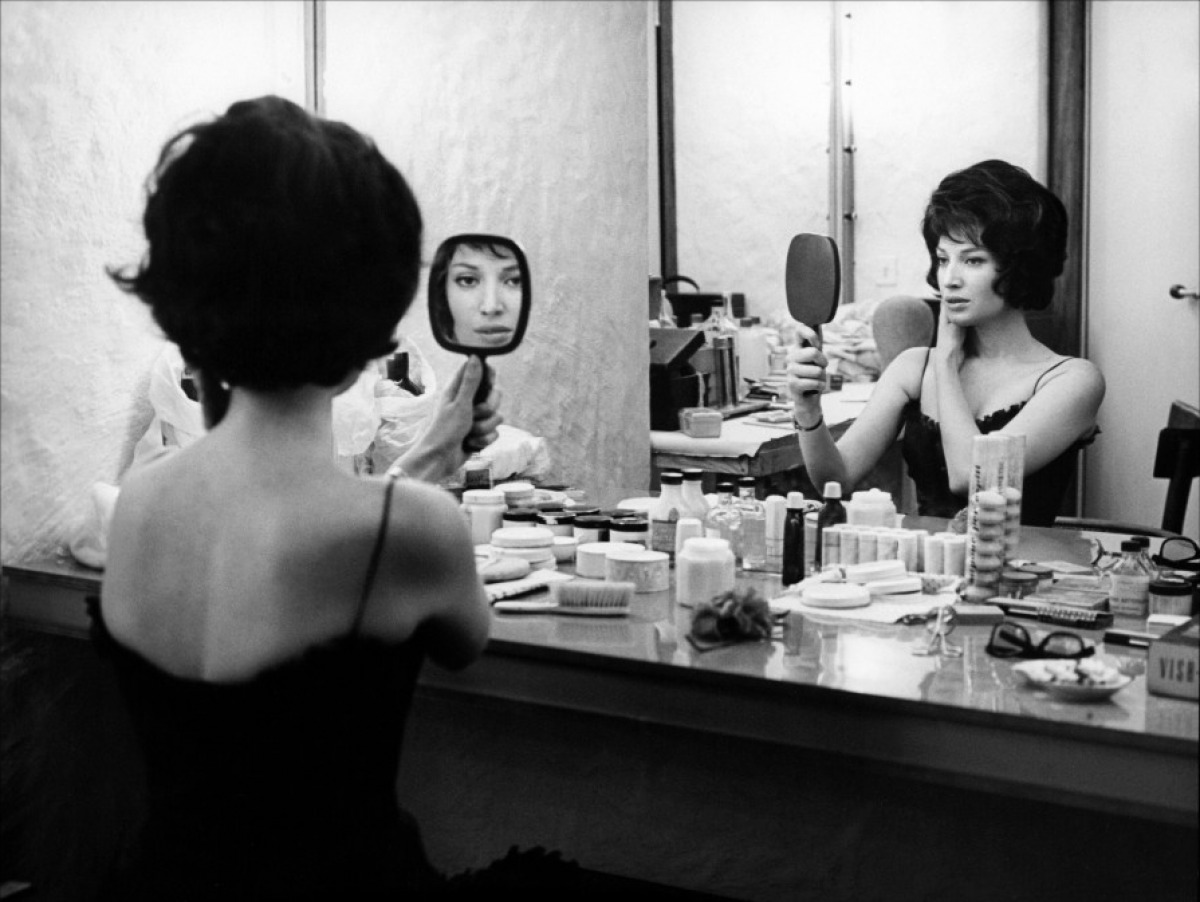

Кадр из фильма «Ночь»

Ряд знакомых лиц пополняют прославленная «французской новой волной» Жанна Моро и будто бы заскочивший на съёмки в перерывах между работой с другим итальянским маэстро Марчелло Мастроянни. На экране звёздный дуэт изображает давно пребывающих в браке супругов-интеллектуалов — амплуа, будто бы уже закрепленное за артистами в киноландшафте. Однако одна из самых сильных экранных пар в фильмографии режиссёра неожиданно растворяется в кадре и становится не более чем ещё одной деталью в общей картине. В этом заключается манера работы Антониони — метод анти-Станиславского. От актёров не требуется отождествления с персонажами, им всего лишь нужно существовать на экране такими, какие они есть. Там, где другой режиссёр, скорее всего, попытался бы подчеркнуть актёров с помощью выразительных средств и приёмов, верный себе Антониони помещает исполнителей в один ряд с прочими составляющими кадра. Красивые лица на красивом фоне в красивой чёрно-белой игре света и теней. На экране все составляющие мизансцены одинаково важны и каждый работает во имя общей цели.

Кадр из фильма «Ночь»

Одиночество в большом городе

Что первым приходит в голову человеку, когда он слышит об Италии? Солнце, море, бесконечные виноградники, вкусная еда и сладкая жизнь. И если в отношении Южной Италии такой ассоциативный ряд ещё можно считать оправданным, то жизнь на севере, выходцем из которого является и сам Антониони, кардинально отличается от привычных представлений. Милан, на улицах и в предместьях которого разворачивается действие «Ночи», — это крупнейший индустриальный город. Известный не только как одна из модных столиц мира, но и как научный, финансово-экономический центр страны, важнейшее образовательное учреждение которого — Миланский технический университет. Город, где с историческими постройками соседствуют возведённые из стекла, бетона и металла небоскрёбы. Одним словом, идеальное место для того, чтобы не просто рассказать историю об отчуждённости на фоне индустриальных пейзажей, а поймать и запечатлеть её.

Кадр из фильма «Ночь»

Камера Антониони фиксирует Милан далёких 60-х, сохраняя для потомков образ потерявшегося в переулках человека. Образ, хорошо знакомый современному зрителю. Уже в те времена кризис брака главных героев проистекает, кажется, из кризиса самой институции, а все проблемы, которые можно было бы решить с помощью диалога, лишь накапливаются, потому что людям так трудно говорить друг с другом. В «Ночи» есть очень длинная сцена, на протяжении которой героиня Моро просто бредет по улицам города, пока вокруг идёт своим чередом жизнь. И эта сцена, пожалуй, является квинтэссенцией всего антониониевского кинематографа. Её одной было бы достаточно, чтобы в кратчайшие сроки продемонстрировать режиссёрский метод: камеру, предпочитающую наблюдать. В кадре блуждающие прохожие и массивные постройки, будто бы случайно попавшие на задний план, не менее значимы, чем перемещающаяся от одного края к другому Моро. Героиня не теряется в городе физически, она знает каждый, даже самый захолустный, уголок, но теряется ментально. Урбанистический прогресс, призванный облегчить человеческую жизнь, по мнению Антониони, только разрушает коммуникативные связи между людьми и приводит к так часто обсуждаемому в наши дни одиночеству в толпе.

Кадр из фильма «Ночь»

Экзистенциальная тревога в эпоху нестабильности

Если потерю коммуникабельности можно считать болезнью, привнесённой цивилизационным прогрессом, то экзистенциальный кризис — вечная проблема, остро ощущаемая и сейчас, и в те годы. Почему? Ответ очень прост и до ироничного парадоксален. Примерно с середины 50-х по середину 60-х на Апеннинском полуострове гремело так называемое «итальянское экономическое чудо» — период стремительного экономического роста. Казалось бы, время достатка и развития, но на самом деле в очередной раз подчеркнувшее и без того существующие экономические, политические и социальные проблемы. Почва уходила из-под ног не только у рядовых граждан, в исканиях и кризисах оказывались и представители высшего класса (неординарно понаблюдать за буржуазией можно, например, в фильме Пазолини «Теорема»). Что уж говорить про чувствительный к любым переменам слой населения — интеллигенцию.

Кадр из фильма «Ночь»

Писатели, художники, архитекторы, журналисты — вот костяк персонажей Антониони, извечно теряющих смысл жизни, но усиленно его ищущих. В «Ночи» герой Мастроянни — писатель, который понимает, о чём писать, но не знает, как. На вопрос «Кем бы вы были, если бы не были писателем?» его жена отвечает за него: «Он бы совершил самоубийство». Писатель разве что вяло возражает. «Что делать?», «Кем быть?» и «Как справиться с гнетущей тревогой, вызванной неминуемостью смерти?» — ряд хорошо знакомых каждому человеку вопросов. Антониони не пытается ответить ни на один из них, но даёт понять своему зрителю, что он не одинок в своём беспокойстве. У главных героев есть друг — тоже писатель и интеллектуал: он умирает на больничной койке, посещаемый разве что матерью и самыми близкими товарищами. Их встреча происходит в открывающей сцене фильма, и больше в кадре пациент ни разу не появляется. Но это никак не мешает ему на протяжении всего хронометража незримо присутствовать где-то рядом. Угасающий мужчина — напоминание для героев, что смерть всегда близко и дышит в затылок, от неё не спрячешься ни в бетонных джунглях, ни на роскошной вечеринке.

Кадр из фильма «Ночь»

Для многих людей кино — это способ сбежать от действительности в вымышленный мир, где все проблемы обязательно решаются, а важные слова произносятся всегда вовремя. «Ночь» — это столкновение нос к носу с той же реальностью, что и за пределами кинотеатра. С теми же сложностями и невыразимостями. Антониони не помогает на время забыть об экзистенциальной тревоге, а предлагает прожить её вместе.

Нелюбовь

Когда речь идёт о чувствах и проблемах в их выражении, рано или поздно разговор обязательно заходит о любви. Сам Антониони высказывался пессимистично: «Что стало с любовью, если и мужчина, и женщина теперь выходят из неё столь обессиленными, жалкими и страдающими и если их действия и реакции одинаково неудачны в начале и в конце её, к тому же и общество отличается порочностью?» По симптоматике и последствиям, если верить режиссёру, любовь не сильно отличается от неизлечимого недуга, который сопровождает героев с самой первой сцены. Известный французский философ Жиль Дёлез пишет: «Если мы больны Эросом, сказал Антониони, то потому, что болен сам Эрос».

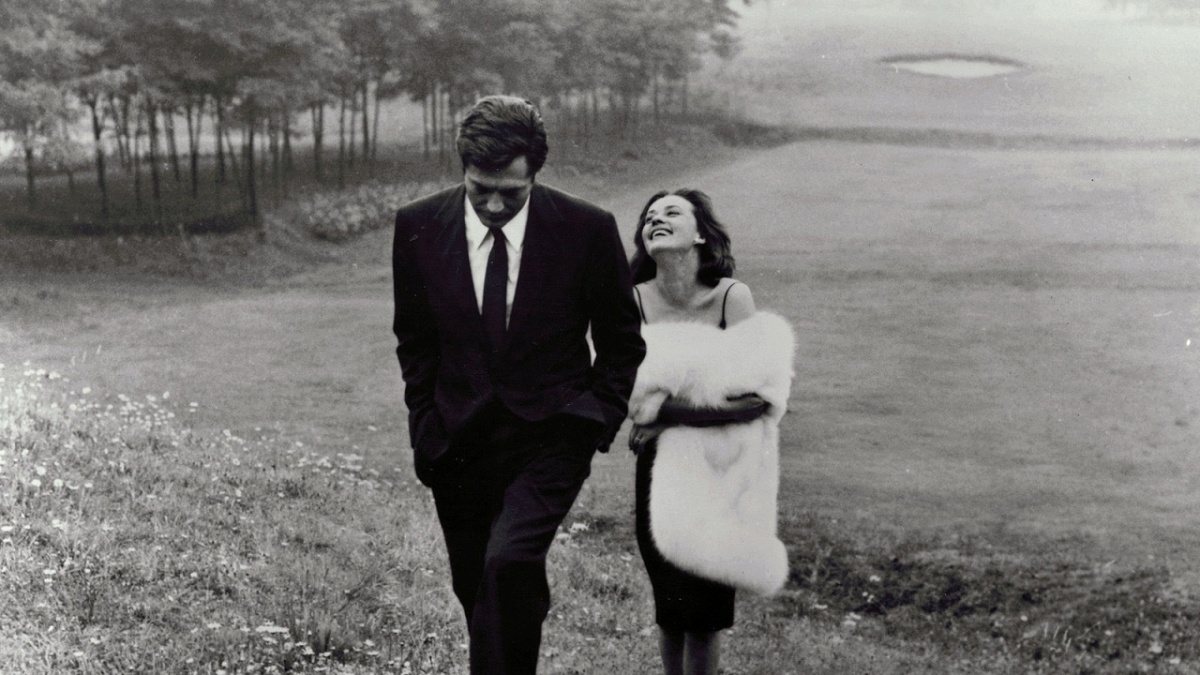

Кадр из фильма «Ночь»

Герои Моро и Мастроянни давно пребывают в браке и, кажется, всё ещё знают друг друга так, как никогда не узнает никто другой. Но не нужно дожидаться финала картины, чтобы понять, что между супругами нет любви. Уже нет. Некогда в унисон звучащие ритмы больше не совпадают, а когда-то любившие люди теперь движутся по инерции и привычке. Казалось бы, чем не сюжет для трогательной драмы, заканчивающейся трагическим расставанием или страстным примирением? Но уникальность Антониони заключается в том, что даже за безвозвратной атрофией чувств он предпочитает наблюдать с беспристрастной отстранённостью. Не повышая градус любовной трагедии искусственно, режиссёр позволяет нелюбви разрастаться тихо и с щемящей сердце нежностью. «Ночь» — это баллада об угасших чувствах. Печальная, но завораживающая своей увядающей красотой.

Кадр из фильма «Ночь»

Собираясь в кино на Антониони, не стоит ожидать леденящих душу сюжетов, громких историй и бушующих страстей. Это интеллектуальный труд, схожий с тем, чтобы открыть одну из книг бессмертной классики и позволить страницам унести не в захватывающее приключение, а в глубины собственной души. Не самая простая задача, оставляющая после себя ощущение серьёзной работы, точно проделанной не зря. «Ночь» — это идеальный пример того, как режиссёр с педантичностью научного исследователя препарирует жизнь современников и честно делится со зрителем полученным результатом: едва ли за 65 лет что-то по-настоящему изменилось.

- Поделиться

- Ответить

- Поделиться

- Ответить

- Поделиться

- Ответить

Главное

Любуемся лучшими нарядами с церемонии «Золотой глобус» 2026 года

12 января / Текст: Гульназ Давлетшина, Лера Высокосова

Любуемся лучшими нарядами с церемонии «Золотой глобус» 2026 года

12 января / Текст: Гульназ Давлетшина, Лера Высокосова

Победители «Золотого глобуса-2026»: полный список фильмов и сериалов-триумфаторов

12 января

Победители «Золотого глобуса-2026»: полный список фильмов и сериалов-триумфаторов

12 января

Огранённые алмазы: как формировался режиссерский стиль братьев Сэфди и что изменилось после распада дуэта

12 января / Текст: Ная Гусева

Огранённые алмазы: как формировался режиссерский стиль братьев Сэфди и что изменилось после распада дуэта

12 января / Текст: Ная Гусева

Новая искренность Голливуда: почему байопики стали главным кинематографическим трендом

11 января / Текст: Оля Смолина

Новая искренность Голливуда: почему байопики стали главным кинематографическим трендом

11 января / Текст: Оля Смолина

Что посмотреть после праздников: 7 уютных фильмов для спокойных вечеров

10 января / Текст: Гульназ Давлетшина

Что посмотреть после праздников: 7 уютных фильмов для спокойных вечеров

10 января / Текст: Гульназ Давлетшина

Что посмотреть? Андрей Волков советует «Землю изобилия» — недооцененную драму Вима Вендерса

10 января / Текст: Андрей Волков

Что посмотреть? Андрей Волков советует «Землю изобилия» — недооцененную драму Вима Вендерса

10 января / Текст: Андрей Волков

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Свидетельство Эл № ФС77-82172 от 10.11.2021. © 2026 Film.ru — всё о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов

.jpeg)

Пожаловаться

Пожаловаться