Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: 2W5zFGsy5ha

Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: 2W5zFGsy5ha

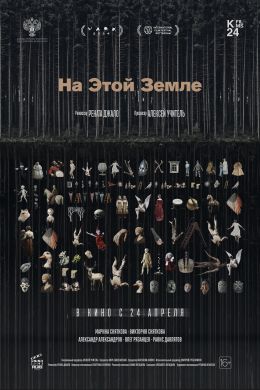

Кушала сестру, кушала. Рецензия на фильм «На этой земле» — монохромный игровой дебют Ренаты Джало

Тревожная вневременная драма, показанная на кинофестивале в Роттердаме.

Трейлер

Беглый крестьянин строит крылья из тростника и веток, мечтая взлететь над всем этим бренным миром; знатные господа без особого интереса инспектируют деревню, а вместо корнеплодов обнаруживают в поле мертвую дворянку; родственники двух сестер говорят, будто одна «съела» другую. У событий, встреч, столкновений нет четкой причинно-следственной связи, они возникают из ниоткуда и растворяются в тумане, не успев развернуться в полную силу, словно мрачная сказка, которую рассказывали-рассказывали, да забыли на полуслове. Фильм не стремится стать для зрителя развлечением, он занят колдовством, медленно погружающим смотрящего в реальность, где голод, суеверие, страх и беспомощность давно слились в одну вязкую массу.

Кадр из фильма «На этой земле»

«На этой земле» часто упоминают в одном предложении с «Андреем Рублевым» и фильмами Белы Тарра, но выпускница вгиковской мастерской Алексея Учителя Рената Джало говорит, что вдохновлялась другим — рассказом Николая Лескова «Юдоль» и картинами Альберта Серра. Молодая постановщица не боится зайти на опасную территорию, откуда не выйти без сравнений с громкими именами, но там, на знакомой земле, она ищет свою интонацию — прерывистую, немного неуверенную, в чем-то даже наивную, но оттого особенно искреннюю.

Джало не объясняет, а наговаривает, не сообщает, а нашептывает что-то из глубокого и страшного прошлого (или настоящего?). Несмотря на то что действие как бы происходит в русском XVIII веке, фильм не пытается концентрироваться на реалистичной исторической реконструкции. Это не хроника и не байопик, а скорее тревожный сон-ловушка, маленькая черно-белая клетка, из которой нет пути ни вверх, ни вниз, только по кругу, только на месте. Фильм пугает не страшными образами и не случившейся трагедией, а затянувшимся ожиданием. Беда еще не случилась, но уже стала плотью и кровью деревни и жителей, живущих в перманентном состоянии преддверия гибели. Они не протестуют, не пытаются бороться — просто сливаются с окружающей природой, безразличной к их участи.

Кадр из фильма «На этой земле»

Ни одна рецензия не обходится без упоминания выдающейся операторской работы Екатерины Смолиной — и это совершенно справедливо. Камера Смолиной существует вне времени и пространства: она всегда держит дистанцию, не пытается проникнуть внутрь, но и не уходит слишком далеко, не позволяет смотрящему освободиться. Камера часто парит над происходящим, как дух, давно отрешившийся от земных забот, или как неведомый властитель, наблюдающий за людьми с высоты, но уже не способный — или не желающий — вмешаться. Интересно, что такое визуальное решение родилось не из амбиций и желания добавить объема, а из ограничений: по словам Джало, многие решения диктовались скромным бюджетом и необходимостью импровизировать. Даже четырехминутный план с крестным ходом снят с верхней точки не ради изыска, а потому что только так можно было в условиях ограниченного бюджета реализовать сюжетный поворот.

И если изображение вводит в транс, то звук, наоборот, вызывает тревогу. Диалоги героев — вербальный рой из причитаний, шепотков, молитв, заклятий. Говорят не фразы, а эмоции; не мысли, а состояния. Здесь, как в ночном кошмаре (или как в жизни?), люди не способны слышать друг друга, голоса сливаются, превращая даже то, что минуту назад имело смысл, в нечто нечеловеческое, пугающее.

Кадр из фильма «На этой земле»

Что же мешает героям бросить это затхлое место и улететь? Не только физические законы и запуганные крестьяне, ломающие самодельные крылья. Их держит неведомое чувство вины, ничем не обоснованная уверенность, что за чертой ничего нет, а если и есть, то не лучше, чем родная земля. Может, она больше не плодоносит, может, отнимает жизни у невинных девушек, может, заставляет переживать о собственном будущем, но все же лучше, чем неизвестность? Здесь само желание отличаться, быть тем, кто хочет вырваться или стать другим, воспринимается как грех, но разве где-то иначе? Нигде нет ни злодеев, ни героев, ни справедливости, ни морали — есть только нечто вязкое, тяжелое, давящее. Вечное.

Фильм Джало — маленькое семечко, которое незаметно падает в сердце во время просмотра и затем начинает постепенно прорастать, превращаясь в навязчивое воспоминание, которое со временем не истончается, а, напротив, обрастает новыми образами. Сестры-двойняшки, сломанные деревянные крылья, причитающие бабушки за веретеном, двухместная карета, проезжающая по обедневшим полям, болезнь, свадьба без любви, вечно отворачивающий лицо беглый крестьянин, титры. В голове звучат гипнотизирующие шепоты, а в теле держится непонятное оцепенение. Хочется убедить себя, что кино-то закончилось, но что-то внутри подсказывает, что по-настоящему никто из нас так и не покинул те земли.

Главное

Что посмотреть пока метет метель? Настасья Горбачевская советует «Бурю столетия» Стивена Кинга

17 января / Текст: Настасья Горбачевская

Что посмотреть пока метет метель? Настасья Горбачевская советует «Бурю столетия» Стивена Кинга

17 января / Текст: Настасья Горбачевская

«Одна из многих» — главный сериал 2020-х, который изменит индустрию или окончательно ее разрушит

17 января / Текст: Владислав Шуравин

«Одна из многих» — главный сериал 2020-х, который изменит индустрию или окончательно ее разрушит

17 января / Текст: Владислав Шуравин

Освободить внутреннего Санту: рецензия на аниме «Санда»

17 января / Текст: Сергей Сергиенко

Освободить внутреннего Санту: рецензия на аниме «Санда»

17 января / Текст: Сергей Сергиенко

Рецензия на фильм «Аватар: Пламя и пепел» — грандиозный экоманифест Кэмерона

16 января / Текст: Оля Смолина

Рецензия на фильм «Аватар: Пламя и пепел» — грандиозный экоманифест Кэмерона

16 января / Текст: Оля Смолина

В переводе на человеческий: рецензия на фильм «Семья в аренду»

16 января / Текст: Егор Козкин

В переводе на человеческий: рецензия на фильм «Семья в аренду»

16 января / Текст: Егор Козкин

Новые фильмы, которые уже можно посмотреть онлайн

16 января / Текст: Владимир Ростовский

Новые фильмы, которые уже можно посмотреть онлайн

16 января / Текст: Владимир Ростовский

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Свидетельство Эл № ФС77-82172 от 10.11.2021. © 2026 Film.ru — всё о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов

Пожаловаться

Пожаловаться

Признаться, я и сам в себе долго вытравливал эту странную предвзятость

Тут уж надо специально себя переучивать, воспитывая в лучшем случае толерантность (уж молчу про "любовь") к монохромному кино.