Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: 2W5zFGsy5ha

Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: 2W5zFGsy5ha

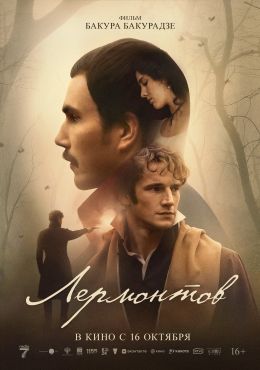

Рецензия на фильм «Лермонтов»: последний день жизни великого поэта

Бакур Бакурадзе воссоздает на экране часы до роковой дуэли.

Вряд ли школьники представляли себе Михаила Лермонтова таким, если вообще фантазировали на тему: склочным, с жидкими неопрятными усами, хищным взглядом и крайне острым языком. Совсем в другом свете поэт представал на страницах учебников, но именно этим неприятным персонажем оказался в фильме Бакура Бакурадзе. По «Лермонтову» не выйдет подготовиться к экзамену по литературе — из стихотворений здесь разве что «Ночевала тучка золотая». Зато получится ближе познакомиться с великим русским автором — настолько близко, насколько он сам это позволил бы.

Илья Озолин на съемках фильма «Лермонтов»

В июле 1841 года Михаил Лермонтов назвал своего друга Николая Мартынова мартышкой — да еще и при дамах. На самом деле между ними ходили насмешки и подколки гораздо раньше: оба они учились в Школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, часто становились партнерами по фехтованию и соревновались не только в военной дисциплине, но и в литературе. Между Лермонтовым и Мартыновым сложились отношения одновременно дружеские и сопернические: Лермонтов часто высмеивал стихи и амбиции своего знакомого, а тот реагировал обидой и недоверием. Когда оскорбительное сравнение прозвучало публично, Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль и уже не намеревался отказываться, несмотря на просьбы друзей. Утром 15 июля у подножия горы Машук прозвучало два выстрела: одна пуля прошла через грудь навылет, другая — в воздух. Так закончилась жизнь Лермонтова, который, кажется, был готов к летальному исходу. Однако о природе ссоры в фильме не говорится ни слова: Бакурадзе не считает необходимым объяснять зрителю, из-за чего сцепились два дворянина. Оттого их дуэль кажется еще более бессмысленной, чем было на самом деле.

Евгений Романцов на съемках фильма «Лермонтов»

Камера Павла Фоминцева, работавшего над «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Агнией» Павлы Стратулат, умело знакомит зрителя с величественными пейзажами Кавказа: с первого кадра зрители наслаждаются туманными летними видами. Узнаваема режиссерская манера Бакурадзе: долгие кадры позволяют погрузиться в историю. И Кавказ здесь — величественный, своенравный, словно сошедший с картин Никанора Чернецова.

Тем, кто предпочитает неспешное кино, «Лермонтов» подарит особое наслаждение — разве что неуемная тревога стучит в груди с самого начала. В этих неторопливых планах будто отражается внутренняя тишина перед бурей — пространство замирает вместе с героем, зная, что вот-вот наступит последний день его жизни.

Илья Озолин на съемках фильма «Лермонтов»

«Лермонтова» показали на фестивале актуального российского кино «Маяк», что, казалось бы, можно счесть оксюмороном: как история о попранной чести из XIX века относится к нашему времени? Но поэт убеждает: что в его бытность, что 200 лет спустя, в нашем сегодня, люди занимаются одним и тем же — кутят, строят карьеры и увлекают женщин. Гораздо более актуальной становится идея о том, что двое взрослых самодостаточных мужчин вдруг сцепились из-за обидного оскорбления — да так крепко, что решили стреляться насмерть. Подобная бескомпромиссность будет стоить одному жизни, а другому оставит на память вечное бремя вины. Дуэль между Лермонтовым и Мартыновым выглядит не пережитком эпохи, а метафорой вечной человеческой гордыни, когда слово ранит не меньше пули.

Бакурадзе превращает биографический эпизод в исследование самого состояния конца — того зыбкого промежутка, когда человек уже не принадлежит ни жизни, ни смерти. Если верить Бакурадзе, Лермонтов хотел умереть — и с этим сложно спорить, особенно когда поэт не назначает следующую встречу с дамой и просит не готовить ужин. Фильм не ищет катарсиса и не обещает откровений: каждый кадр лишь осторожно фиксирует угасание, медитативно созерцает внутренний разлад. В этом промежутке и рождается подлинная поэзия кадра. Камера будто следит за человеком, который готовится исчезнуть, но продолжает играть роль, заданную однажды судьбой или собственным тщеславием.

Нельзя назвать «Лермонтова» хрестоматийным биографическим фильмом — хотя бы потому, что картина охватывает лишь несколько часов из жизни писателя. Но именно в этой ограниченности и заключается ее сила: Бакурадзе не пытается вместить в полтора часа ни военную службу, ни литературные салоны, ни кавказскую ссылку, ни даже обстоятельства стычки между Лермонтовым и Мартыновым. Он фиксирует мгновение перед трагедией, когда жизнь постепенно сужается до секунды, а привычные движения тела обретают особую тяжесть. «Лермонтов» становится наблюдением за человеком, который уже знает, что дни его сочтены, но все еще продолжает являть собой колкого, самоуверенного и бесстрашного героя нашего времени.

- Поделиться

- Ответить

- Поделиться

- Ответить

- Поделиться

- Ответить

- Поделиться

- Ответить

Главное

Что смотреть дома в марте? 8 главных онлайн-премьер месяца

27 февраля / Текст: Алихан Исрапилов

Что смотреть дома в марте? 8 главных онлайн-премьер месяца

27 февраля / Текст: Алихан Исрапилов

Бенедикт женился! Каким получился финал четвертого сезона «Бриджетонов»?

27 февраля / Текст: Оля Смолина

Бенедикт женился! Каким получился финал четвертого сезона «Бриджетонов»?

27 февраля / Текст: Оля Смолина

Новые фильмы, которые уже можно посмотреть онлайн

27 февраля / Текст: Владимир Ростовский

Новые фильмы, которые уже можно посмотреть онлайн

27 февраля / Текст: Владимир Ростовский

Рецензия на сериал «Клиника» — ностальгический ребут культового ситкома из нулевых

27 февраля / Текст: Максим Ершов

Рецензия на сериал «Клиника» — ностальгический ребут культового ситкома из нулевых

27 февраля / Текст: Максим Ершов

10 главных сериалов марта: «Молодой Шерлок», «Харри Холе» и «Случится что-то ужасное»

26 февраля / Текст: Алихан Исрапилов

10 главных сериалов марта: «Молодой Шерлок», «Харри Холе» и «Случится что-то ужасное»

26 февраля / Текст: Алихан Исрапилов

Как избежать наказания за убийство? Отвечает Глен Пауэлл и фильм «Наследник»

26 февраля / Текст: Гульназ Давлетшина

Как избежать наказания за убийство? Отвечает Глен Пауэлл и фильм «Наследник»

26 февраля / Текст: Гульназ Давлетшина

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Свидетельство Эл № ФС77-82172 от 10.11.2021. © 2026 Film.ru — всё о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов

Пожаловаться

Пожаловаться