Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: 2W5zFGsy5ha

Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: 2W5zFGsy5ha

Сверчок под троном: чем до сих пор удивляет «Последний император» Бернардо Бертолуччи

«Последний император» — не просто еще один байопик «про правителя с сердцем не на месте». Это международный продюсерский эксперимент эпохи, когда китайское правительство еще могло пустить в «Запретный город» итальянского коммуниста с камерой и англо-французскими деньгами в кармане. Результат говорит сам за себя уже три десятилетия: «Последний император» получил девять «Оскаров» и мировое признание и стал одним из главных фильмов в карьере Бертолуччи. Разбираемся, как режиссеру удалось рассказать печальную историю правителя-марионетки и при чем здесь сверчок.

Мальчик, которого выжили

«Последний император», как известно, основан на автобиографии Айсиньгёро Пуи, или просто Пу И, которого еще ребенком превратили в пешку в борьбе умирающей империи Цин с образовавшейся после Синьхайской революции Китайской Республикой. Мальчик стал императором в возрасте двух лет, а уже в шесть подписал отречение от престола, завершив тем самым длившуюся почти два тысячелетия монархическую эпоху в истории Китая. От Пу И, впрочем, никто отставать не собирался: являясь последним законным наследником династии Цин, парень успел ненадолго вновь обрести императорский титул, потерять его, возглавить «двор в изгнании», стать правителем марионеточного государства Маньчжоу-го, отсидеть в лагерях СССР и КНР и в итоге состариться обычным гражданином.

Фигура Пу И (роль которого исполнили четыре актера — Ричард Ву, Цоу Тийгер, У Тао и Джон Лоун) в картине Бертолуччи пусть и вполне реальная, но все же по большей части аллегорическая — герой предстает заложником обстоятельств, выбор которых от него даже не зависел. Сначала — пятилетний император в окружении золота и прислуги, не понимающий, кто ему кланяется. Потом — «марионетка» под присмотром британского джентльмена Джонстона (Питер О’Тул), который увлекает мальчика модой и теннисом, ограждая от реальной политики. Позже — игрушка японского милитаризма. А в финале — заключенный тюрьмы для военных преступников, силящийся вспомнить собственное имя.

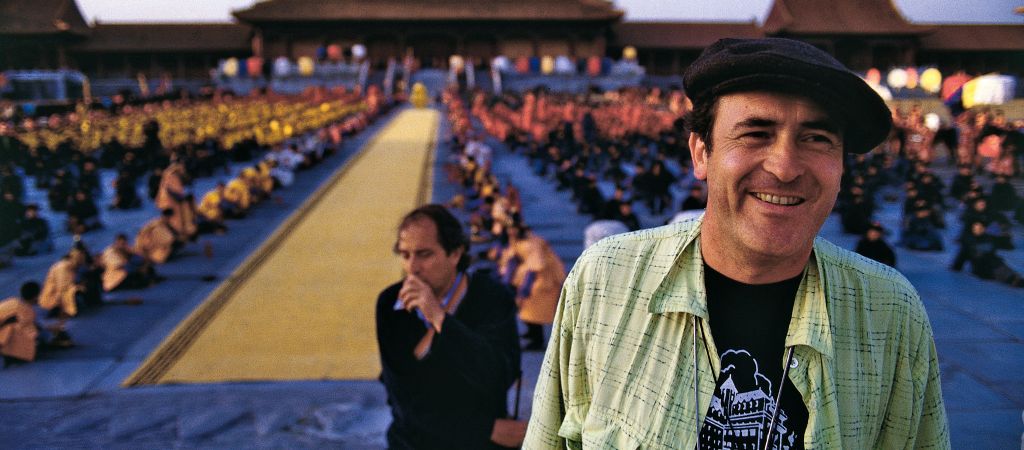

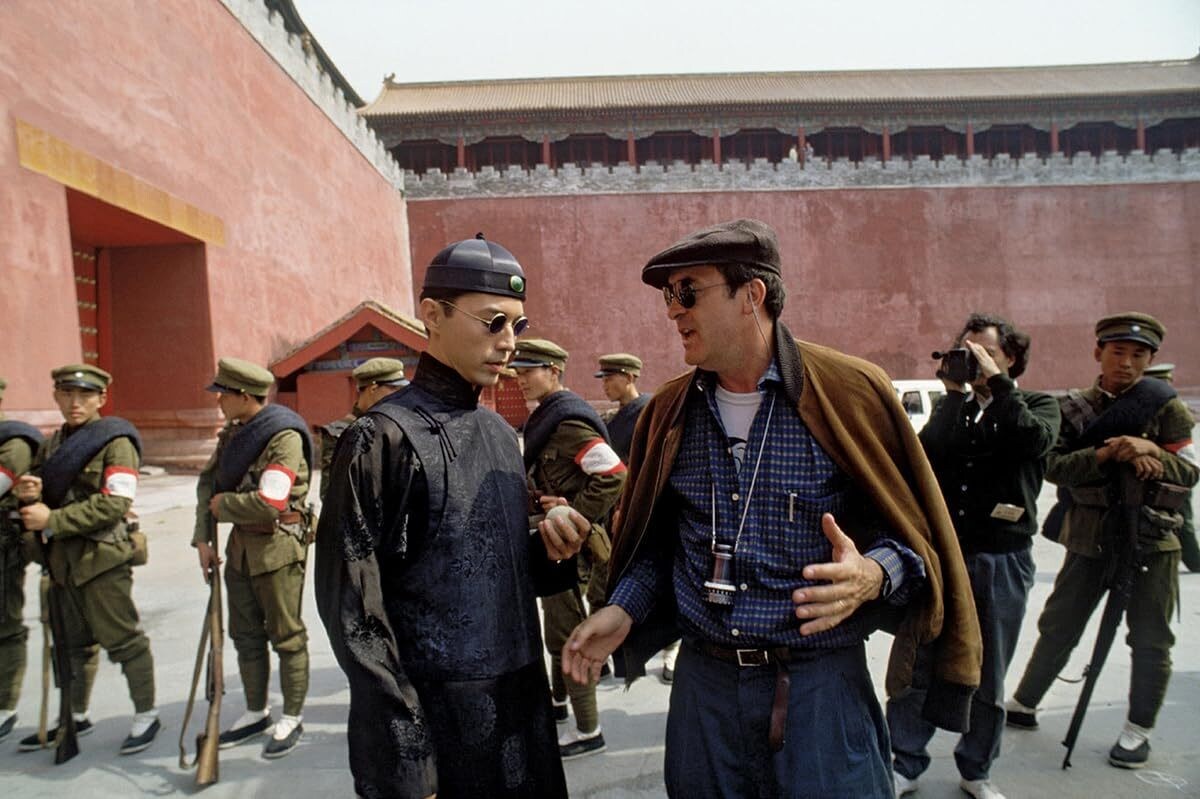

Бернардо Бертолуччи на съемках фильма «Последний император»

Бертолуччи конструирует из биографии последнего императора притчу о несвободе и наркотическом воздействии власти, пусть и фиктивной. Пу И, едва попробовав самодержавие на вкус, то теряет трон, то снова обретает его, постепенно все больше погружаясь в бутафорию, созданную ради быстро меняющихся режимов. Но в конце концов Пу И освобождается от одержимости властью через потерю всего, и именно в момент тотального очищения человек, всегда бывший чьим-то инструментом, обретает субъектность.

Свет, тени и магия цвета

Работа со светом и тенью в «Последнем императоре» достигает уровня почти философского. Большинство сцен оператор Витторио Стораро (получивший за эту работу премию «Оскар») снимал при естественном освещении и активно работал со сменой световых схем ради передачи внутреннего состояния героев. «Императоры Китая жили в закрытом мире — за стенами, под навесами и зонтами, — объяснял свой выбор Стораро. — Поэтому мы создали полутень. Свет здесь символизирует свободу».

Бертолуччи передает борьбу сознания и подсознания внутри человека с помощью противостояния света и тени и иллюстрирует пребывание Пу И в интеллектуальной и физической изоляции разными уровнями освещения. Например, после знакомства героя с Реджинальдом Джонстоном картинка становится светлее, ведь британец пусть и в усеченном виде, но дарит Пу И возможность получать знания. А вот в сценах в Маньчжоу-го преобладает тень: протагонист вновь превращается в узника — японцев и собственного статуса. Лишь попав в тюрьму, Пу И парадоксально обретает спокойствие, а свет и тень в этих сценах — баланс.

Бернардо Бертолуччи на съемках фильма «Последний император»

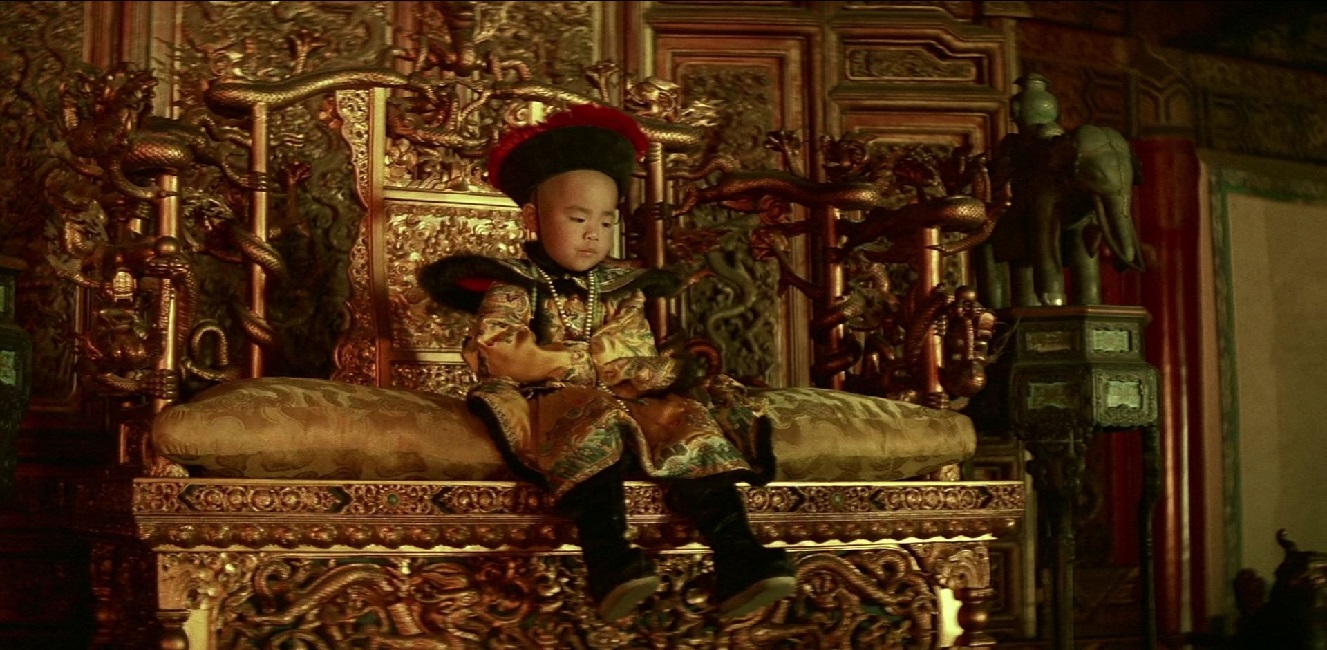

Еще один важный способ погружения зрителей в душевные терзания героев «Последнего императора» — работа с цветом. Один из самых поэтичных образов фильма — огромный желтый занавес в Зале Верховной гармонии «Запретного города». Маленький Пу И, охваченный волнением и непониманием, прорывается сквозь полотно — и ему открывается живой ковер из коленопреклоненных чиновников. Первая часть картины наполнена желтыми, белыми и зелеными оттенками — символами императорской власти и чистоты детства. Чем взрослее становится Пу И, тем мрачнее становятся краски, а сцены после 1950 года буквально залиты красным — цветом крови и флага хунвейбинов, под которым Культурная революция в Китае перемалывала несогласных.

Музыкальный союз Востока и Запада

Музыкальное сопровождение «Последнего императора» не менее многослойно, чем его визуальный язык. Саундтрек принес фильму один из девяти «Оскаров» и был написан сразу тремя композиторами: китайским виртуозом Су Цуном (для него работа над фильмом стала первой в карьере), британцем Дэвидом Бирном и японцем Рюити Сакамото. Именно благодаря разнице в подходах, школах и культурном бэкграунде у троицы получилось создать идеальное музыкальное сопровождение для мечущегося между Востоком и Западом Пу И.

Кадр из фильма «Последний император»

Заглавная тема «Последнего императора» — мимикрирующая под сюжетные повороты, изменчивая и обманчивая. Поначалу простая мелодия, представляющаяся зрителям будто квинтэссенцией представлений западного человека о древнем экзотическом Китае, со временем набирает плотность, становится жестче и лишается роскоши. Так, Пу И теряет положение, из императора превращаясь в простолюдина. А в сценах с хунвейбинами звучит узнаваемый лейтмотив прославляющей Мао Цзэдуна песни «Алеет восток», бывшей неофициальным гимном китайской Культурной революции. Гармония и какофония, дисциплина и хаос — музыка становится голосом толпы, который полностью заглушает внутренний голос главного героя.

Сверчок под троном

В финале «Последнего императора» Бертолуччи не упустил возможности добавить истории Пу И сюрреализма. Обычным гражданином КНР герой возвращается в «Запретный город» — теперь всего лишь достопримечательность для многочисленных туристов. Величественный тронный зал встречает поседевшего мужчину золотом, а юный китайский пионер насмешливо требует от Пу И доказательств того, что тот был последним императором. Пу И достает из секретного отделения под троном запечатанный сосуд со сверчком, который некогда ему, еще совсем ребенку, подарили слуги.

Кадр из фильма «Последний император»

Вручив контейнер пионеру, Пу И исчезает, а сверчок выбирается из своей маленькой тюрьмы. Затем время сжимается, и вот уже в современности зал наполняют туристы во главе со стремительным экскурсоводом, безразличным голосом чеканящим историю падения династии Цин. Сверчок становится символом ускользающей материи самой истории последнего императора — той, что можно легко уничтожить, сведя к датам и сухим фактам. И Бертолуччи смог наглядно продемонстрировать важность отображения жизни исторических персонажей не как банальной цепочки событий, а как синтеза политической, эстетической и психологической драмы индивидуума.

Главное

Рецензия на фильм «Аватар: Пламя и пепел» — грандиозный экоманифест Кэмерона

Сегодня / Текст: Оля Смолина

Рецензия на фильм «Аватар: Пламя и пепел» — грандиозный экоманифест Кэмерона

Сегодня / Текст: Оля Смолина

В переводе на человеческий: рецензия на фильм «Семья в аренду»

Сегодня / Текст: Егор Козкин

В переводе на человеческий: рецензия на фильм «Семья в аренду»

Сегодня / Текст: Егор Козкин

Новые фильмы, которые уже можно посмотреть онлайн

Сегодня / Текст: Владимир Ростовский

Новые фильмы, которые уже можно посмотреть онлайн

Сегодня / Текст: Владимир Ростовский

«Одиссея» для самых маленьких: рецензия на второй сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

15 января / Текст: Оля Смолина

«Одиссея» для самых маленьких: рецензия на второй сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

15 января / Текст: Оля Смолина

«Больница Питт» взорвала рейтинги: в чем секрет самого обсуждаемого медицинского сериала года

15 января / Текст: Яна Телова

«Больница Питт» взорвала рейтинги: в чем секрет самого обсуждаемого медицинского сериала года

15 января / Текст: Яна Телова

Рецензия на фильм «Везунчики»: падший ангел летать не может

15 января / Текст: Ная Гусева

Рецензия на фильм «Везунчики»: падший ангел летать не может

15 января / Текст: Ная Гусева

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Свидетельство Эл № ФС77-82172 от 10.11.2021. © 2026 Film.ru — всё о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов

Пожаловаться

Пожаловаться