Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: 2W5zFJSejhJ

Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: 2W5zFJSejhJ

Чародейка советского экрана: как Ольга Преображенская поженила документальное и художественное кино

Имя Ольги Ивановны Преображенской вам, быть может, знакомо. Но, как ни странно, даже в киноведческих университетах о Преображенской почти не говорят, а ее вклад в развитие кино исторически умалчивается. А она, между прочим, выдающаяся актриса и первая режиссерка дореволюционного российского кино, работавшая до начала 1940-х годов. И это лишь малая доля ее заслуг.

Ольга стала первой женщиной – преподавательницей актерского мастерства в СССР. Первой советской режиссеркой в конкурсе Венецианского кинофестиваля. Всю жизнь она храбро противостояла режиму, боролась за право самовыражения и развивала кинематограф, но за собственную честность и смелость была несправедливо вычеркнута из истории.

Гастроли от Полтавы до Москвы: Ольга становится дивой экспериментального театра

Путь первой режиссерки СССР Ольги Ивановны Преображенской окутан тайной. О ее детстве, семье и личной жизни не осталось воспоминаний и свидетельств. Известно лишь, что она родилась в Москве и наверняка еще ребенком отличалась необычайным творческим дарованием. Любовь к пластическим искусствам и стремление проявить себя привели Ольгу в актерскую школу при Московском Художественном театре, где она училась с 1905-го по 1906 год. Первые сценические образы она воплощала на провинциальной сцене, очаровывая своей харизмой публику Полтавы, Риги, Воронежа и Одессы. По возвращении в Москву она присоединилась к труппе Александра Таирова и Всеволода Мейерхольда, получив незаменимый опыт работы в новой актерской технике. Система Мейерхольда отличается от метода Станиславского, в ее основе лежат идеи акробатического цирка и японского театра кабуки — экспрессия движений и выверенный ритм. Реализму наставник Преображенской предпочитал гротеск, символизм и нарочитую условность, а вместо глубокого погружения в образ учил создавать характер посредством пластического языка тела.

Актриса прекрасно освоила живую театральную технику, но на сцене ей быстро стало тесно. Ольгу тянуло к свободе, в новый и экспериментальный медиум — кино. Ее влекли телесная природа кинематографа, новый тип драматургии, способность киноаппарата усиливать и уплотнять актерские переживания — делать игру правдивее и звонче. До прихода звука кинематографисты опирались на экспрессивную игру актеров, поэтому театрально подкованной Преображенской в чувственных перформансах не было равных — режиссеры неустанно выбирали именно ее на солирующие роли в психологических драмах вроде «Чья вина» Александра Андреева и «Ток любви» Владимира Гардина.

Звезда дореволюционного кино: актерский дебют Ольги

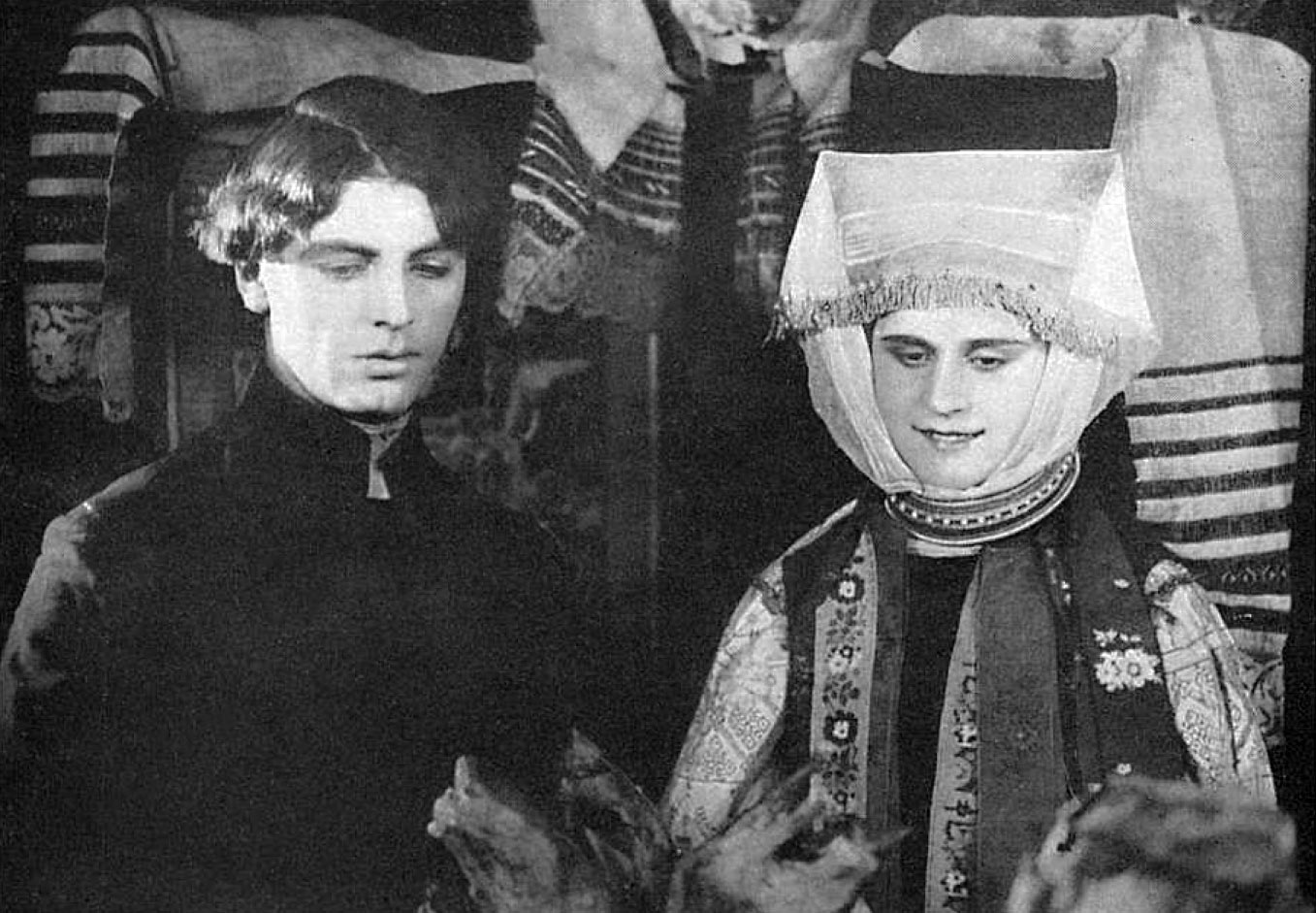

В 1913-м Ольга устраивается актрисой в кинокомпанию «Тиман и Рейнгардт», и ее дебютной работой становится роль необычайно прекрасной танцовщицы Мани Ельцовой в двухсерийном фильме «Ключи счастья» 1913 года, снятом по роману Анастасии Вербицкой. Как и многие ленты немой эпохи, драма не сохранилась — пленка, скорее всего, была утрачена в ходе антинемецких погромов 1915-го, затронувших работу киностудии. Тем не менее в год выхода фильм произвел фурор, ведь в центре повествования — сексуальное раскрепощение женщины. Скромная героиня Преображенской поддается тайным эротическим влечениям, заводит романы с разными мужчинами и тяжко страдает от их жестокости. В финале женщина бросает всех! Замужеству она предпочитает свободу и личное счастье.

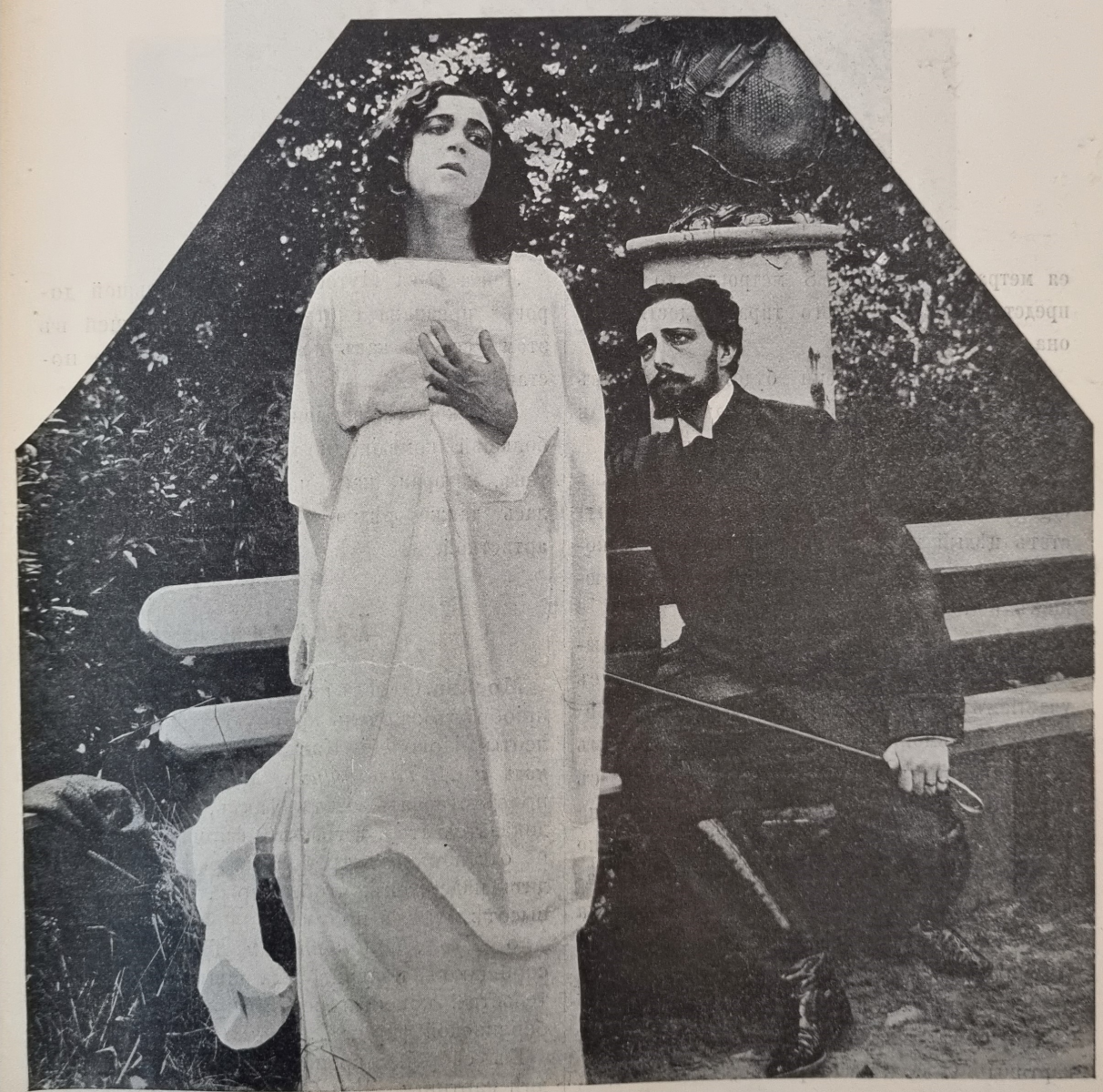

Ольга Преображенская в роли Мани Ельцовой на кадрах из фильма «Ключи счастья»

Билеты на сеансы раскупались за несколько дней. Исследователь кино Борис Лихачев отмечает, что многим зрителям приходилось стоять в проходе, лишь бы соприкоснуться со столь эпохальной драмой. Но вклад Преображенской в популярность ленты Владимира Гардина и Якова Протазанова не был оценен по достоинству. В рецензиях звучали лишь имена режиссеров, но не главной актрисы. Жгучая несправедливость лишь раззадорила пылкий нрав Преображенской. Она неустанно оттачивала мастерство и за пару лет стала любимицей публики и первой кинозвездой дореволюционной эпохи — зрители приходили на сеансы ради нее одной. Жаль, что все ранние фильмы с ее участием были утрачены и мы не сможем увидеть магию ее перевоплощений в Лизу из «Дворянского гнезда», княгиню Веру из «Гранатового браслета» и Наташу Ростову из «Войны и мира».

Ольга Преображенская на кадре из фильма «Гранатовый браслет»

Москва, 1916 год: Ольга дебютирует в режиссуре и начинает преподавать

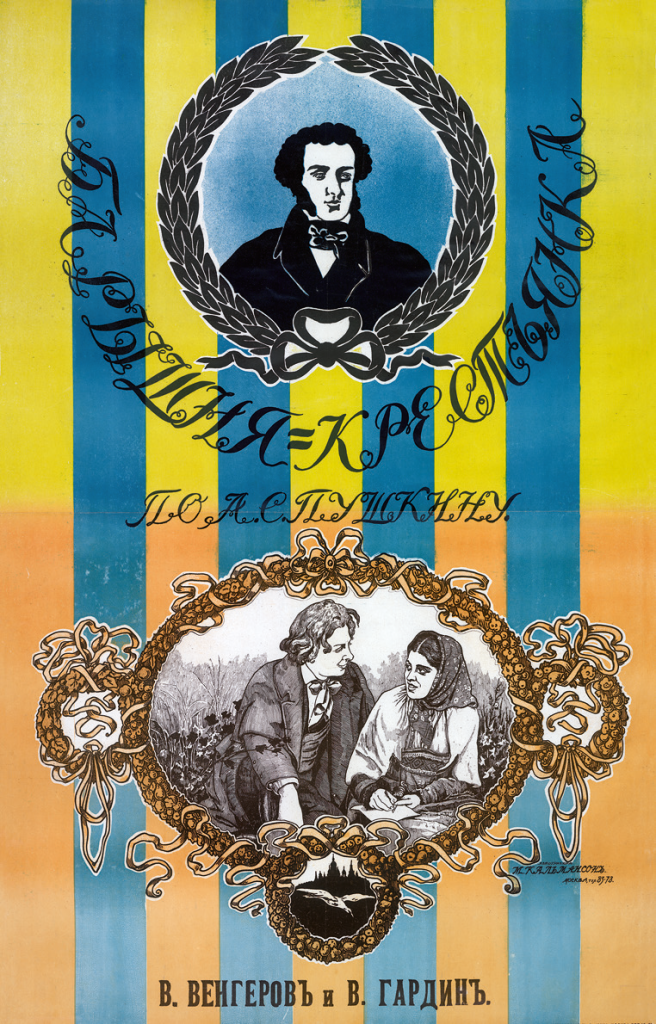

Амбициозная актриса на достигнутой славе не останавливается, а пробует себя в новом качестве. В 1910-е Ольга вовсю ставит спектакли — предприятие наверняка было крайне нервным: будучи женщиной-постановщицей, Преображенская одним своим примером боролось с патриархальными стереотипами: доказывать свое право быть режиссером талантливым женщинам приходилось с еще большей силой, чем мужчинам. В 1916-м она идет дальше и выпускает свой первый и вновь утраченный в жерновах истории фильм «Барышня-крестьянка», снятый по повести Пушкина. Лента превращает Ольгу в первую и единственную режиссерку отечественного кино 1910-х годов. Билеты на все сеансы моментально раскупили, однако, по горьким воспоминаниям Преображенской, она так и не удостоилась признания. На афишах и в рецензиях картину приписывали другим постановщикам, либо изменяли ее фамилию с женской на мужскую. Вероятно, с той же беспощадностью стирали имена и других кинематографисток немого кино.

И вновь Ольга переносит удар с достоинством, но столь откровенная дискриминация накладывает свой отпечаток. Ради продолжения работы Преображенская начинает играть по правилам системы. После революции она поступает на режиссерский факультет Московского Художественного театра, желая усовершенствовать свой стиль и получить законное подтверждение своих профессиональных навыков, чтобы закрепиться на театральной сцене и в кино. В 1923 году, по окончании учебы, она устраивается на киностудию «Госкино», работает ассистенткой режиссера Владимира Гардина и становится первой преподавательницей актерского мастерства первого в мире университета кино — Госкиношколы (ныне ВГИК). Там же она заводит дружбу со своим учеником Иваном Правовым, который младше ее на 15 лет и, так же как и она, имеет опыт работы в Театре Мейерхольда. Вместе они снимают кино вплоть до конца 1930-х — для Ольги это был единственный выход, чтобы остаться в кинематографе. Историки спорят о качестве близости в их отношениях: известно, что в 1937-м коллегам по цеху выделили общую квартиру для «семьи из трех человек».

Ольга Преображенская, Иван Правов и другие на съемках фильма «Тихий Дон»

Деревня Сапожок, 1927: первая феминистская драма «Бабы рязанские»

С приходом социалистической власти и образованием СССР гендерное неравенство так и не было побеждено. Работниц использовали как агитационный щит в политическом противостоянии с Западом. Пока в Европе и США лишь привилегированные женщины могли стать кинематографистками, в Советском Союзе им было предоставлено больше возможностей: разумеется, это миф. Несмотря на статус любимицы масс, Преображенской приходилось отстаивать свою свободу слова и бороться за возможность работать.

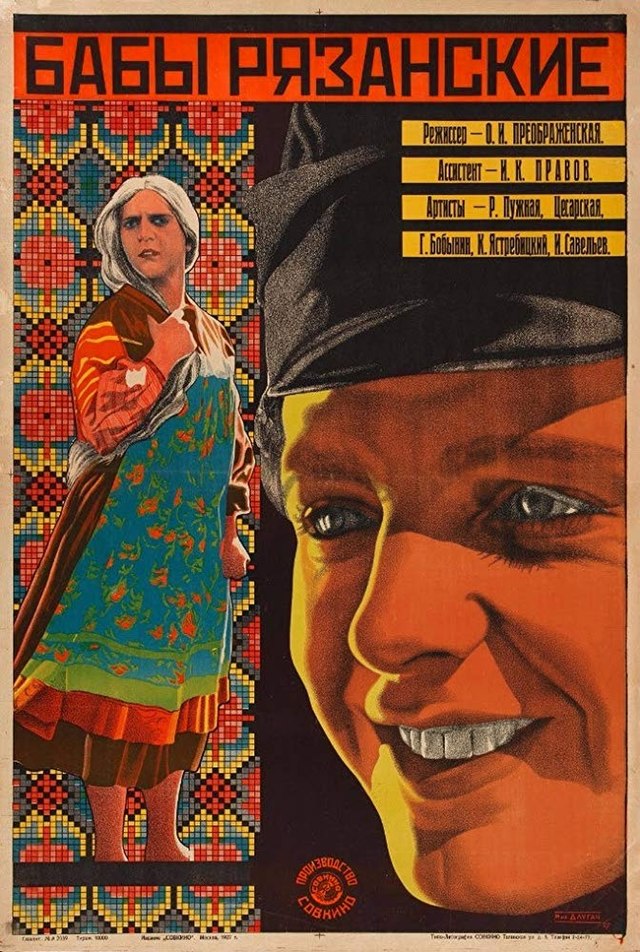

Кадр из фильма «Бабы рязанские»

За 25 лет Ольга выпустила 15 фильмов, и каждый подвергался едкой критике. Чины и ангажированные журналисты несправедливо обвиняли режиссерку в потворстве буржуазным настроениям, ее кино называли безыдейным и антикоммунистическим. Преображенская старалась игнорировать упреки и нередко подыгрывала партийным интересам, правда, ее предельная честность не позволяла поступиться личными принципами. Она использовала возможность снимать кино для широкой аудитории во благо развития общества: сочувственно подсвечивала трудности судьбы советского народа и расширяла репрезентацию женского опыта в массовом искусстве. В конце концов, она в числе первых кинематографисток обратила внимание на гендерное неравенство и издержки патриархата.

Главной работой Преображенской считается пронзительная и горькая драма «Бабы рязанские» 1927 года, снятая в соавторстве с Правовым — этакая кульминация жанра «сельских постановок» 1920-1930-х («Деревня на переломе», «Атаман Хмель», «Земля» и другие). По легенде, люди приезжали на московские показы даже издалека. Правда, великий Сергей Эйзенштейн в личной переписке называл популярность ленты Преображенской «позором». Обидно, ведь «Бабы рязанские» — чуть ли не первый феминистский фильм в мировой истории, критически осмысляющий тяжелую повседневность жизни женщин и указывающий на важность эмансипации.

Жестокая драма снята по сценарию Ольги Вишневской. Преображенская и Правов хотели добиться чистоты и подлинности, поэтому снимали «Баб рязанских» на родине сценаристки — в деревне Сапожок — с непрофессиональными актерами. Преображенская произвела революцию в советском неигровом кино: в основном ее коллеги по цеху снимали в студийных павильонах — лишь редкие документалисты выходили с камерами на улицы, — а отважная режиссерка отправилась с громоздким оборудованием из Москвы в сельскую местность. Деревенская молодежь с любопытством участвовала в съемочном процессе, пока пожилые сельчане ежились от страха. По словам Вишневской, они боялись умереть под взглядом киноаппарата или заразиться «антихристовыми печатями» — в ту пору вокруг кино бродило много предрассудков. Постановщица старалась лаской побороть народные страхи и приветливо знакомила глубинку с чудом техники, но в итоге выбрала тактику невмешательства в сельский быт: большую часть сцен снимали исподтишка. Этнографический подход к продакшену и преобладание документальных кадров позволили Преображенской размыть границы художественного и документального кино, увековечить ауру деревенской жизни с ее настоящими домоткаными платьями, пшеничными полями и просторами.

Кадр из фильма «Бабы рязанские»

Наполненный ритмом и узнаваемыми народными образами фильм не только формально, но и содержательно опередил свое время. Он повествует о сестре солдата Василисе (Эмма Цесарская) и его супруге Анне (Раиса Пужная), переживающих трагический опыт Первой мировой войны. Василиса бежит из отчего дома с возлюбленным, бунтуя против консервативного уклада, но с объявлением мобилизации остается одна-одинешенька. Всех мужчин отправляют на фронт, тогда и Анна становится заложницей чужой семьи и мужской похоти. Героиня подвергается сексуализированному насилию со стороны свекра Василия (Кузьма Ястребицкий), после чего рожает нежеланного ребенка. На фоне печальной судьбы униженной и увядающей женщины разворачивается восхождение Василисы: она создает в селе приют для обездоленных и воздает по заслугам жестокому отцу и бесчувственному брату, чье мужское хладнокровие сгубило горячее и трепетное женское сердце.

Италия: «Тихий Дон» Преображенской добрался до Венецианского кинофестиваля

Одним из рубежей в карьере Преображенской стал «Тихий Дон», вновь снятый в соавторстве с Правовым. Неясно, как в их тандеме распределялись творческие обязанности, но, вероятно, именно Преображенская настояла на выведении чувств и эмоций на первый план. Основное действие драмы разворачивается в полях и долинах, а в ядре истории — любовный, почти эротический конфликт. Картина вошла в программу первого Венецианского кинофестиваля 1932 года, и отечественные критики взревели, чуть не разорвав постановщицу в клочья. В выпуске журнала «Рабочий и театр» ленту окрестили «несоветским боевиком для западного мещанина», «первосортным экспортным товаром» — две фразы почти уничтожили фильм и репутацию режиссеров. После премьеры их исключили из Ассоциации работников революционной кинематографии, обвинив в «отходе к реакционному крылу».

Андрей Абрикосов в роли Григория Мелехова на кадре из фильма «Тихий Дон»

Может показаться, что социалистические элементы в кино Преображенской добавлены в последнюю очередь ради соответствия строгим критериям «правильного» искусства и получения прокатного удостоверения. Отчасти так и есть. Режиссерка и правда во многом сознательно отходит от доминирующей в СССР эстетики соцреализма и работает вопреки идеологическому напору. В подтексте ощущается авторская смелость и политическая непокорность. Она дразнит публику сюжетами с сексуальным конфликтом, чутко работает с актерской телесностью, избирает индивидуальный человеческий опыт в противовес коллективному, за что ее и обвиняли в буржуазной неверности идеям коммунизма. А вот коллеги в ней души не чаяли. Актеры нежно называли ее «крестной», чуткой проводницей в мир большого кино. Постановщица нередко утверждала на роли дебютанток и дебютантов — от Эммы Цесарской и Раисы Пужной до Андрея Абрикосова, — помогая юным талантам стать звездами первой величины. Тем временем журналисты без передышки ковали ей образ врага народа — такая же участь годы спустя постигнет Киру Муратову.

Андрей Абрикосов в роли Григория Мелехова на кадре из фильма «Тихий Дон»

Эмма Цесарская в роли Аксиньи на кадре из фильма «Тихий Дон»

Бороться с обидным статусом было бессмысленно, но Ольга пыталась. Скажем, сюжет ее знаковой работы — «Последний аттракцион» 1929 года — разворачивается в предреволюционный период. Труппа передвижного цирка дает представления как белым, так и красным, пока один из революционеров, Курапов, не вынуждает циркачей выступать с агитационными шоу. Переживая столкновения с врагами коммунизма и любовные перипетии, герои проходят через идеологическую трансформацию: преодолевают равнодушие к политике и примыкают к рядам Красной армии уже по собственной воле. Фильм выполнен с оглядкой на уроки Мейерхольда и частично — на немецкий экспрессионизм. Это эстетически насыщенная, сценически смелая и зажигательная физическая комедия, показывающая раскол страны с неожиданного ракурса. Что важно, Преображенская и здесь сохраняет присущую ей феминистскую оптику и поднимает болезненные вопросы. Например, белые предстают жестокими насильниками женщин, а политическое переосмысление главной героини происходит исключительно из любви к революционеру.

«Мосфильм» ликовал: «Последний аттракцион» стал одним из самых успешных фильмов студии, впрочем, как и другие работы тандема режиссеров. Пусть кино Преображенской не вписывалось в советский режим, оно нравилось публике за искренность и эмоциональность, поэтому в 1935 году Ольга и удостоилась звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР. Награда оказалась подачкой перед медленным и жестоким выдворением непокорной женщины из мира кино. Ее первую звуковую драму «Одна радость» 1933 года запретил Центральный комитет КПСС за то, что в очередной раз Преображенская противопоставила личное и коллективное счастье, не найдя компромисса. Следующий фильм Ольги — «Вражьи тропы» 1935 года — о кулаках, мешающих жизни колхоза, раскритиковали за размытость социалистических идей.

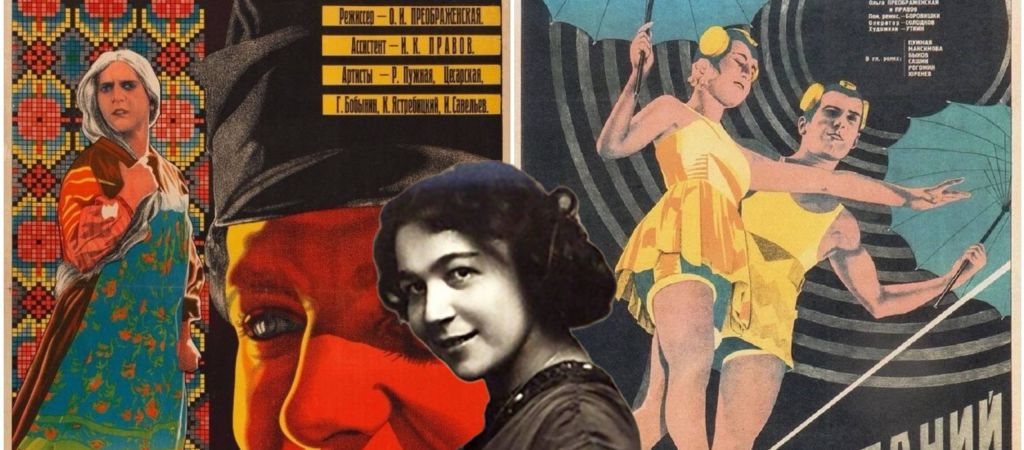

Кадры из фильма «Последний аттракцион»

После Ольги

В 1939-м Преображенская и Правов представляют драму о крестьянской войне «Степан Разин», а в 1941-м выпускают «Парня из тайги» о трудовых подвигах золотоискателей, после чего Правова подвергают репрессиям. Преображенская в ужасе и отчаянии уходит из индустрии сразу после ареста друга и больше не возвращается. Правов возобновляет работу после реабилитации в 1956-м, но выступает как самостоятельный автор, не поддерживает с Ольгой связь и женится на другой женщине. Несколько лет Преображенская одиноко жила в квартире напротив Дзиги Вертова — режиссера, с которым у Ольги было много идейных противоречий, но, по некоторым свидетельствам, жестокие исторические процессы сплотили их дружбой.

Андрей Абрикосов в роли Степана Разина на кадре из фильма «Степан Разин»

Ольга Преображенская скончалась в 1971 году, спустя полгода после смерти Правова. Последние годы жизни у нее не брали интервью, почти все пленки с ее фильмами исчезли — от «Баб рязанских» осталась только одна французская копия. Несмотря на колоссальный вклад в развитие советского кинематографа, прогрессивные идеи и формалистские решения, способность работать согласно строгим жанровым правилам, при этом мыслить нестандартно, о Преображенской не писали книг, ее стиль не изучали в институтах, имя вычеркивали из энциклопедий и архивов.

Ольга Преображенская на кадре из фильма «Дворянское гнездо»

Сегодня историки и исследователи по всему миру начали по крупицам восстанавливать облик Преображенской. Теперь ее вспоминают как женщину, смело противостоящую сталинизму и патриархату, как талантливую постановщицу, обладающую нежным и чутким женским взглядом на страдающую страну и ее обездоленных жителей. А главное — как храбрую энтузиастку, проложившую тропу для будущих советских женщин-режиссеров.

Материал создан при поддержке Золотого Яблока.

Erid: F7NfYUJCUneTRxXpYMTx

Реклама 0+. ООО «Екатеринбург Яблоко». ИНН: 6670381056. ОГРН: 1126670019585. Юр адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 62, оф. 306

- Поделиться

- Ответить

Главное

10 отличных фильмов 2025 года, которые заслуживают большего внимания

30 декабря / Текст: Максим Ершов

10 отличных фильмов 2025 года, которые заслуживают большего внимания

30 декабря / Текст: Максим Ершов

Рецензия на фильм «Марти великолепный»: Беги, Тимми, беги

30 декабря / Текст: Катя Карслиди

Рецензия на фильм «Марти великолепный»: Беги, Тимми, беги

30 декабря / Текст: Катя Карслиди

Демоническая одиссея стекла и боли: Рецензия на игру Skate Story

30 декабря / Текст: Валерия Куприна

Демоническая одиссея стекла и боли: Рецензия на игру Skate Story

30 декабря / Текст: Валерия Куприна

Фильмы, провалившиеся в прокате в 2025 году: «Трон: Арес», «Белоснежка», «Микки 17»

30 декабря / Текст: Оля Смолина

Фильмы, провалившиеся в прокате в 2025 году: «Трон: Арес», «Белоснежка», «Микки 17»

30 декабря / Текст: Оля Смолина

Фанаты ведут расследование: неужели из новых серий «Очень странных дел» Netflix вырезали целые линии и ключевые сцены?

29 декабря / Текст: Карина Назарова

Фанаты ведут расследование: неужели из новых серий «Очень странных дел» Netflix вырезали целые линии и ключевые сцены?

29 декабря / Текст: Карина Назарова

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2025 году

29 декабря / Текст: Оля Смолина

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2025 году

29 декабря / Текст: Оля Смолина

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Свидетельство Эл № ФС77-82172 от 10.11.2021. © 2025 Film.ru — всё о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов

.jpeg)

.jpeg)

Пожаловаться

Пожаловаться