Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: 2W5zFGsy5ha

Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: 2W5zFGsy5ha

Рецензия на документальный фильм «У ветра нет хвоста»: вот и кончилось в тундре лето

Иван Власов и Никита Сташкевич завоевали международные фестивали с фильмом о сказочном чуме, а затем лента приехала на «Одну шестую» в Екатеринбург.

Кинематографисты Иван Власов и Никита Сташкевич отправились на Ямал в 2023 году в поисках подходящей семьи — как сказал Власов после показа фильма на «Одной шестой» в Екатеринбурге, «сценарные гештальты нужно было закрыть». Выбирали долго — многие семьи не подходили под желаемый сюжет. И вот наконец нашли: прилетели на вертолете — наверное, голубом — с корзинками клубники, которой дети, живущие в чуме и кочующие раз в две недели, никогда не видели. Переговоры прошли успешно: когда магическую ягоду доели, было решено снимать фильм об этих домочадцах. В чуме с родителями живут четыре девочки — три старшие, которым предстоит отправиться в школу-интернат, и одна младшая. Скоро повзрослевших девчонок заберет такой же вертолет — и увезет в неприятельскую цивилизацию.

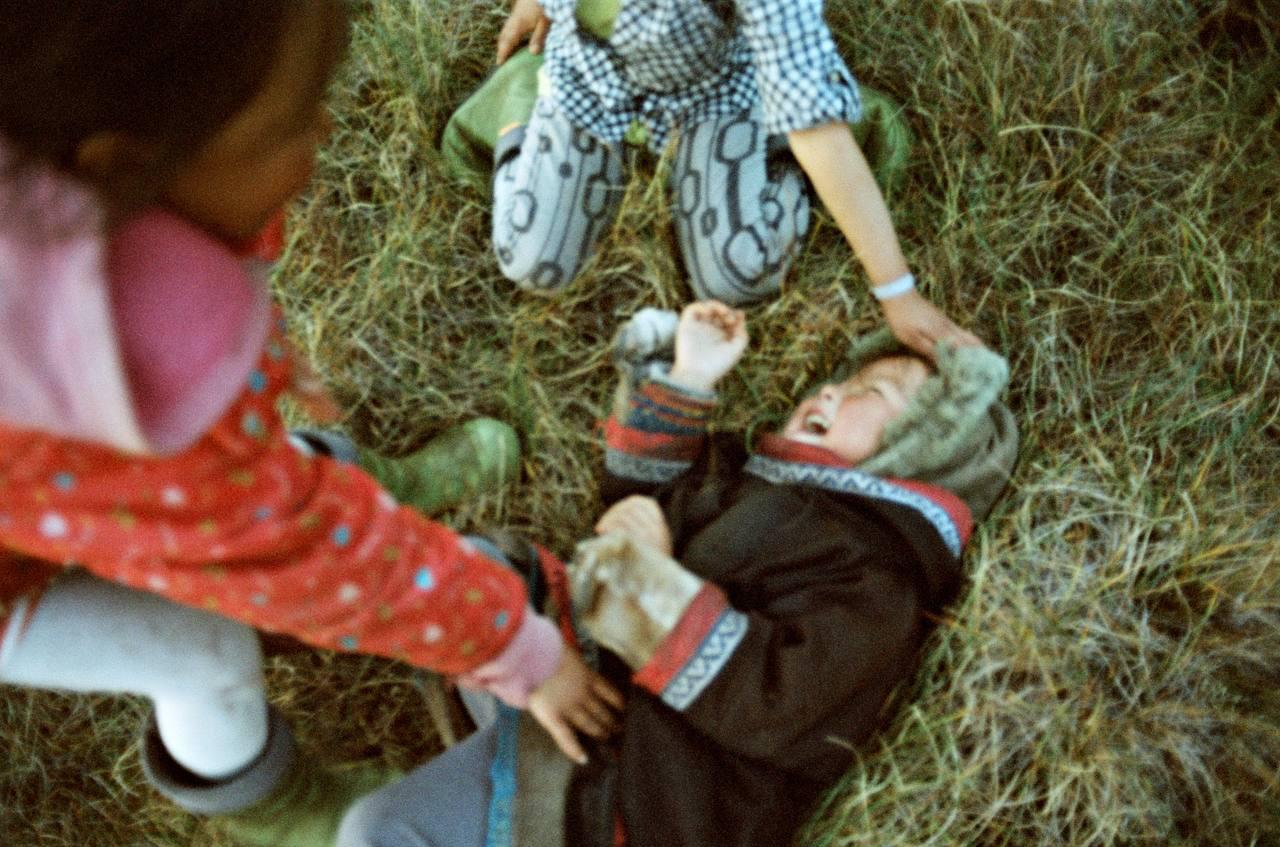

Кадр из документального фильма «У ветра нет хвоста»

«У ветра нет хвоста» покорил международные фестивали с легкостью: получил приз за режиссуру в Загребе и специальное упоминание на шведском Umea, а также «Золотого Кентавра» за лучший документальный фильм в конкурсе 34-го МКФ «Послание к человеку». Неизвестная, или, правильнее сказать, неприглядная Россия оказывается в кадре документалистов частенько — каждый пытается найти в ней что-то свое, еще не рассказанное. Власов и Сташкевич умудрились и правда нащупать золотую жилу — снять историю о семье, которая вот-вот будет разлучена, и столкновение с иным миром обернется глубинной драмой. «У ветра нет хвоста» поднимает и важную социальную проблему, о которой жители городов даже не догадываются: для кого-то попадание в современный мир может оказаться фатальной ошибкой.

Кадр из документального фильма «У ветра нет хвоста»

Изначально в фокусе должна была быть кочевая учительница — она просит одну из старших девочек, Нику, сложить домик из палочек, но та настойчиво выстраивает треугольный чум. Кинематографисты быстро поняли, что про взрослых кочевников уже снимали — дети же оставались за кадром. Именно в этом и заключается отличие «У ветра нет хвоста» от большинства документальных картин: в центре здесь не логичные и мудрые старшие, а младшие, съедающие кусок оленьего жира и запивающие его свежей кровью животного. В этой странной жестокости спрятан главный парадокс картины: малые народы, к которым жители столиц часто относятся со снисхождением, хранят в своей истории родовые традиции, недоступные большинству зрителей. Едва ли кто-то может вспомнить свой род дальше третьего колена — никакой технологический прогресс не поможет сохранить память предков.

«У ветра нет хвоста» снимала Елизавета Попова — операторка-документалистка, за плечами которой сериал об уникальных местах современной России «Россия-Одиссея» и короткометражный фильм Алексея Евстигнеева «Постсоветская симфония» об архитектуре. Ее камера смотрит на убийство оленя в немыслимой близости, словно испытывает зрителя на прочность дважды. Несмотря на такую смелость, эта же камера оказывается почти невидимой в темноте ночного чума, когда семья рассказывает жестокие сказки — например, про птенца, которого проткнули насквозь за воровство еды. Дистанция между смотрящими и героями сокращается: создается ощущение, будто и нам предстоит скоро бежать от въедливых насекомых и считать километры тундры.

Кадр из документального фильма «У ветра нет хвоста»

Однако главное, о чем пытаются сказать кинематографисты, остается за кадром: когда прилетает вертолет, семья вдруг становится непривычно тихой, молчаливо выводит детей, словно никогда их больше не увидит. Как подчеркнул Власов, никто и не догадывается, что путешествие в школу-интернат для многих учеников оказывается настоящей трагедией: после того как они знакомятся с другой культурой и становятся образованными, многие возвращаются обратно в чумы, где привычная жизнь уже кажется дикой. Некоторые ненцы принимают решение оборвать жизнь — от безысходности и невозможности социализироваться дальше. Едва ли об этом можно догадаться, смотря на перегон оленей и мирный сон под шкурами животных. «У ветра нет хвоста» внезапно обретает острый социальный подтекст, о котором режиссеры говорили и в интервью.

Картина оставляет зрителя в тревожном состоянии: за красивыми кадрами тундры скрывается история о хрупкости традиций и цене, которую платят дети за встречу с прогрессом. У исчезающего мира нет будущего без памяти о прошлом: фильм раскрывает болезненную правду, скрывающуюся за номенклатурными словосочетаниями «малые народы» и «традиционный уклад». Власов и Сташкевич не предлагают готовых решений и не романтизируют быт ненцев — напротив, они фиксируют суровую реальность и уязвимость перед лицом цивилизации. Вертолет, прилетающий за детьми, становится символом перехода — границей между двумя мирами, из которых один всегда будет отвергать другой. Точка невозврата, когда железная птица приземляется в тундре, и делает картину столь тревожной: зритель уносит с собой не впечатление от экзотических обрядов или жестоких сцен охоты, а осознание того, что где-то на краю страны живут люди, которые лишаются чувства принадлежности, а иногда — жизни.

- Поделиться

- Ответить

Главное

Что смотреть дома в марте? 8 главных онлайн-премьер месяца

27 февраля / Текст: Алихан Исрапилов

Что смотреть дома в марте? 8 главных онлайн-премьер месяца

27 февраля / Текст: Алихан Исрапилов

Бенедикт женился! Каким получился финал четвертого сезона «Бриджетонов»?

27 февраля / Текст: Оля Смолина

Бенедикт женился! Каким получился финал четвертого сезона «Бриджетонов»?

27 февраля / Текст: Оля Смолина

Новые фильмы, которые уже можно посмотреть онлайн

27 февраля / Текст: Владимир Ростовский

Новые фильмы, которые уже можно посмотреть онлайн

27 февраля / Текст: Владимир Ростовский

Рецензия на сериал «Клиника» — ностальгический ребут культового ситкома из нулевых

27 февраля / Текст: Максим Ершов

Рецензия на сериал «Клиника» — ностальгический ребут культового ситкома из нулевых

27 февраля / Текст: Максим Ершов

10 главных сериалов марта: «Молодой Шерлок», «Харри Холе» и «Случится что-то ужасное»

26 февраля / Текст: Алихан Исрапилов

10 главных сериалов марта: «Молодой Шерлок», «Харри Холе» и «Случится что-то ужасное»

26 февраля / Текст: Алихан Исрапилов

Как избежать наказания за убийство? Отвечает Глен Пауэлл и фильм «Наследник»

26 февраля / Текст: Гульназ Давлетшина

Как избежать наказания за убийство? Отвечает Глен Пауэлл и фильм «Наследник»

26 февраля / Текст: Гульназ Давлетшина

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Свидетельство Эл № ФС77-82172 от 10.11.2021. © 2026 Film.ru — всё о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов

Пожаловаться

Пожаловаться