Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: 2W5zFGFSYoJ

Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: 2W5zFGFSYoJ

Фильм и сериал

Фильм «Таежный роман» был зерном, из которого впоследствии родился сериал «Граница». В мировой практике таких случаев полно: фильм «МЭШ» породил сериал, который уже 20 лет на экранах, фильм «Никита» стал основой успешного сериала. Но обычно сериал следует за успехом фильма и тиражирует его. Мы делали фильм и 8-часовой сериал одновременно из-за условий финансирования. И в нашем случае «телега обогнала лошадь» – сериал появился перед зрителями до фильма. История этого проста.

Сценарий «Таежного романа» был поначалу поддержан Госкино, потом почти год лежал без движения, но вдруг интерес к нему проявило ОРТ. Они начинали сериальное производство и спросили, хочу ли я сделать этот сценарий при условии, что растяну его в 6-серийный фильм. В ответ я предложил сохранить фильм и добавить к нему два других полнометражных. Им понравилась эта идея и мы с Зоей Кудрей придумали два других сценария. Так и получился сериал – три фильма, сплетенные единой темой и общими героями в единый фильм-роман.

На маленьком экране у вас есть время, гораздо больше, чем в кинофильме. Я ощутил эту свободу, как новое дыхание. И я все время говорил, что снимаю кинороман. На ОРТ считали, что режиссер таким образом выражает свои амбиции. На самом деле для меня это было действительно важно. Я давно хотел снять историю, где герой был бы метафорой, как это делают во всех искусствах. Жизель – не танцующая крестьянка и «Плачущая женщина» Пикассо – не портрет конкретной подруги художника. Это метафоры людей. И в кино, хотя облик поведения предельно реалистичен, суть та же. Мы имеем дело не с людьми, а с метафорами людей.

Я подумал: если столкнуть в одном человеке два разных характера, получится что-то яркое и эмоционально убедительное. Примером для размышлений был всемирно известный фильм «Молчание ягнят», где Энтони Хопкинс играет роль серийного убийцы, невероятного по своей жестокости и бесчеловечности живодера и людоеда. Мы знаем, как выглядят такого рода убийцы в реальности. Это тупые, психически больные люди, с психикой упрощенной, деформированной звериной страстью. Психикой, полностью подчиненной идее, искажающей поведение человека. Между тем у Хопкинса, в характере Лектора, мы видим такое же крайнее проявление всех форм интеллектуализма. Он тонкий аналитик психических аномалий. Он художник, чуток к музыке, и одновременно это жестокий убийца. То есть два разных характера спрессованы в одном человеке и ничего из одного характера не перетекает в другой. Они действуют независимо, но сообща создают метафору непредсказуемого и непознаваемого зла. Персонаж потряс воображение зрителей во всем мире. То, что это портрет человека, не имеющий ничего общего с реали-стическим изображением, никого не смущало. Казалось бы, все противоречия спаивало поразительное актерское мастерство Хопкинса. Я подумал – ну, Хопкинс Хопкинсом, но мозги-то у него от писателя и режиссера, задачи-то ставят они. Почему бы не сделать что-то по этой модели? Так родился образ капитана Голощекина, прямо по тезису Сальвадора Дали: «Единственное, что меня отличает от сумасшедшего – это то, что я не сумасшедший».

История о том, как зверь вытесняет в характере человека, выстраивалась достаточно сложно. В конфликт вовлечены три уровня: внутренний конфликт, конфликт с персонажами и конфликт с социальной средой. Это можно было сделать только в фильме. Капитан Голощекин представлен как человек, который может загрызть волка и счастлив этим. Он жесткий, умелый командир и одновременно – растерянный обманутый муж. Его главная задача – сохранить отношения с женой, которую он так сильно любит, что готов простить ей измену, лишь бы она осталась около него. Постепенно желание прервать этот роман заполняет его целиком и деформирует поведение настолько, что он готов убить всех, он становится машиной разрушения. Два несовместимых характера объединены в один. Хорошая задача для талантливого актера.

Алексей Гуськов (капитан Голощекин) получил приз за лучшее исполнение мужской роли на фестивале в Архангельске. Говорят, это признание было единогласным. Интересно, что когда я послал сценарий Максиму Суханову, актеру, который, казалось, способен к нетривиальным поступкам, он сказал: «Ой, я не знаю, что там делать… Что-то я волка грызу. Нет, мне это совсем не нравится».

В сериальном развитии та же идея – персонаж как соединение двух противоположных характеров – была изложена проще, на бытовом уровне. Новый характер как бы выталкивает из героев прежний.

Галя Жгут в исполнении Лены Пановой – это характер с тем, что называют «скелет в шкафу», то, что англоязычная кинематография считает очень важным элементом в развитии характера. Поначалу это женщина ничем не примечательна кроме влюбленности в мужа – картежника и гуляку. И вдруг, когда ей надо спасать своего мужика, она перевоплощается, возникает другой характер – умелый, хваткий, эмоционально активный. Она вытаскивает неведомо откуда необычные проявления хитрости, цепкости, смелости, попадает в логово безжалостных врагов и побеждает. Ни у кого из зрителей такй характер не встретил сопротивления, а ведь он собран по принципу контраста двух несовместимых характеров, объединенных авторской метафорой. Метафора выглядит ясно: женщина в любви может сделать чудо, спасая любимого. И зрители воспринимают это естественно, так как это сделано по правилам искусства. Зрители хотят верить такой женщине.

Когда-то меня этому научили японцы, когда я снимал картину «Шаг», действие которой происходит в Токио и Москве. Мы сняли крупные планы в Токио, а потом все массовые сцены перенесли в Алма-Ату. И там уже построили кусочек Токио. Я очень усердствовал в этом деле. И, как ни странно, японцы были гораздо менее усердны, чем я. Они говорили: «Не надо так стараться, Митта-Сан! Зрители уже верят!» Но я отвечал: «Они могут сомневаться!» Тогда японец сказал мне хорошую фразу: «Зрители приходят в кино не для того, чтобы сомневаться, а для того, чтобы верить. Как только они вам поверили, о дальнейшем не беспокойтесь, делайте свои дела». Вот этот принцип, что зрители хотят верить, а не сомневаться, впоследствии мне очень сильно помог.

Сложнее была ситуация с другой героиней – Альбиной, которую играет Рената Литвинова. Там тоже два несовместимых характера. Эта Альбина – халда, которая не может ничего приготовить мужу, захребетница, безвольная, неумелая, живет в мире своих фантазий, достаточно примитивных. Она любит песни какого-то эстрадного певца и без конца их слушает. Вдруг этот певец, уже спивающийся, потерявший популярность, появляется в сибирском городке. Увидев его, она естественно, падает в его объятия, и мы все ждем, что будет несчастный роман, который только усугубит ее беды. Однако она убегает с ним – будто падает в пропасть, а на самом деле вытаскивает из пропасти его и сама преображается в другого человека. Метафора была простая и ясная: «Любовь способна изменить человеческое поведение и дать человеку полное сча-стье, если вы боретесь за эту любовь».

Три персонажа-метафоры никак не отличишь от более традиционно развитых характеров. Это была интересная работа.

Но кинофильм не может быть просто составлен из наиболее эффектных сцен 8-часового телефильма. Отличия принципиальные. Большой экран – это иной поток информации. В сериале все превращено в диалоги персонажей, а фильм – визуальное искусство. Хороший фильм понятен в главном, даже если его смотришь по-немецки или по-китайски. Потому что о главном ты догадываешься, считывая визуальные образы. Киноэкран позволяет решать более сложные проблемы раскрытия характеров и потому может возбудить интуицию зрителей активнее, чем телевизор. А интуиция раскрепощает эмоции круче, чем логические построения телесериалов. Зрители надолго сохраняют в памяти не фильмы, а свои переживания.

В «Таежном романе» мы и добивались того, чтобы весь эмоциональный контакт со зрителями опирался на то, что они понимают глазами, а не ушами.

Визуальный образ интенсивнее слов. Только в фильме можно добиться такого эмоционального развития, которое древние греки называли катарсисом. Мы так и поставили себе планку – повыше, ближе к возможному катарсису. Критерий каждого ключевого эпизода был прост – смотрим без слов. Понятно? Есть эмоциональный контакт? Идем дальше. Все это совсем не обязательно для телевизионной картинки. У нее есть другие достоинства. Кто может позволить себе роскошь усадить зрителей на 8 часов перед экраном? Только телевизионный сериал. Какой фильм сегодня получит аудиторию в 50-70 миллионов? Никакой! Семьдесят тысяч кинобилетов – это успех. Когда-то «Экипаж» смотрело чуть ли не 100 миллионов по всему Советскому Союзу. Эти времена ушли и не вернутся никогда. А на маленьком телевизоре они сегодня – реальность. Подумайте только! На каждого кинозрителя – тысяча у телевизора. И в итоге режиссер получает гораздо больше тех зрителей, для которых, в сущности, работает. Зрительский резонанс телесериала «Граница» просто обрушился на нас. Но это эффект фейерверка: на миг вспыхнул в ночи и погас. Сериалы, которые живут так же долго, как фильмы, можно пересчитать на пальцах одной руки.

Крупнейшие телекомпании мира давно уже снимают настоящие фильмы для теле- и киноэкрана одновременно. В Америке телеканалы «Эйч-Би-О» и «Шоу-Тайм» тратят на 2-4х-часовой фильм по 12-18 миллионов. Во Франции редкий фильм обходится без участия «Канал-плюс». А послед-ний Каннский фестиваль не только включил в конкурс фильм культового режиссера Дэвида Линча, но и наградил его призом за режиссуру. А фильм этот – киноверсия телесериала. Похоже, киноадаптации сериалов к киноэкрану становятся не только нормой, но и модой. Но это «у них», а у нас мы были первые, кто соединил в одном проекте намерение и небольшие деньги Госкино и телевидения. Мне понравилась эта идея. Я хочу ее развивать.

Главное

Рецензия на сериал «Три сестры» — мыло-водевиль с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко

Сегодня / Текст: Максим Ершов

Рецензия на сериал «Три сестры» — мыло-водевиль с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко

Сегодня / Текст: Максим Ершов

Очень ждем «Очень странные дела»: что известно о пятом сезоне?

15 июля / Текст: Карина Назарова

Очень ждем «Очень странные дела»: что известно о пятом сезоне?

15 июля / Текст: Карина Назарова

«Теперь у меня есть автомат»: 6 фильмов, сюжет которых вдохновлен «Крепким орешком»

15 июля / Текст: Владимир Ростовский

«Теперь у меня есть автомат»: 6 фильмов, сюжет которых вдохновлен «Крепким орешком»

15 июля / Текст: Владимир Ростовский

Рецензия на многосерийный фильм «Путешествие на солнце и обратно»: криминальная сказка о поисках любви

15 июля / Текст: Владимир Ростовский

Рецензия на многосерийный фильм «Путешествие на солнце и обратно»: криминальная сказка о поисках любви

15 июля / Текст: Владимир Ростовский

Обзор первых эпизодов сериала «Институт»: НИИ телепатии и телекинеза им. С. Кинга

14 июля / Текст: Настасья Горбачевская

Обзор первых эпизодов сериала «Институт»: НИИ телепатии и телекинеза им. С. Кинга

14 июля / Текст: Настасья Горбачевская

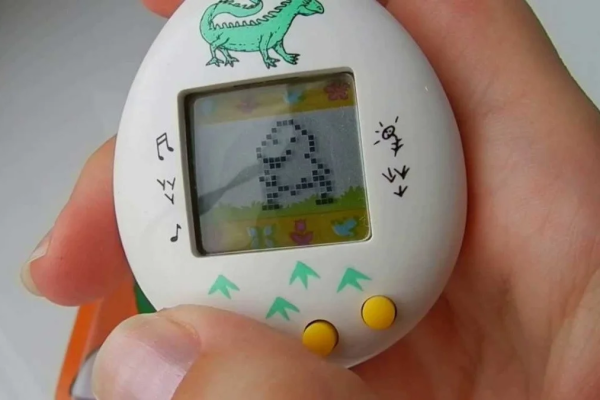

Ганпла, тамагочи и вечность: краткая история компании Bandai

15 июля / Текст: Максим Бугулов

Ганпла, тамагочи и вечность: краткая история компании Bandai

15 июля / Текст: Максим Бугулов

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Свидетельство Эл № ФС77-82172 от 10.11.2021. © 2025 Film.ru — всё о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов

Пожаловаться

Пожаловаться