Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: 2W5zFGsy5ha

Рекламное объявление

О рекламодателе

ERID: 2W5zFGsy5ha

Простые движения: «Человек с киноаппаратом» – ода скорости и ритмам большого города

22 мая на отечественных экранах можно увидеть «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова – шедевр советского киноавангарда и один из самых признанных документальных фильмов в истории. Вертов не только подчинил картину особому монтажному ритму, но и создал новый язык кино, воспел в нем наступающее будущее, технику и ежедневный труд советского человека.

Ударник советского авангарда

Кинематограф Вертова двигался в такт с революцией. Его кино рождалось почти на баррикадах и среди плотных масс, переживающих новый этап исторического бытия. Едва начав работу в кинохрониках, Вертов определился с целью – воспеть энергию, курс нового режима и произвести «коммунистическую расшифровку мира». В нем доминирует электричество, двигатели и заводские станки. Монтаж пересобирает мир, разрушенный до основания, и все – под вращение коленчатого вала, пока в угольных шахтах выполняются пятилетки, а поезд социалистической революции несется от Кавказа до Сибири.

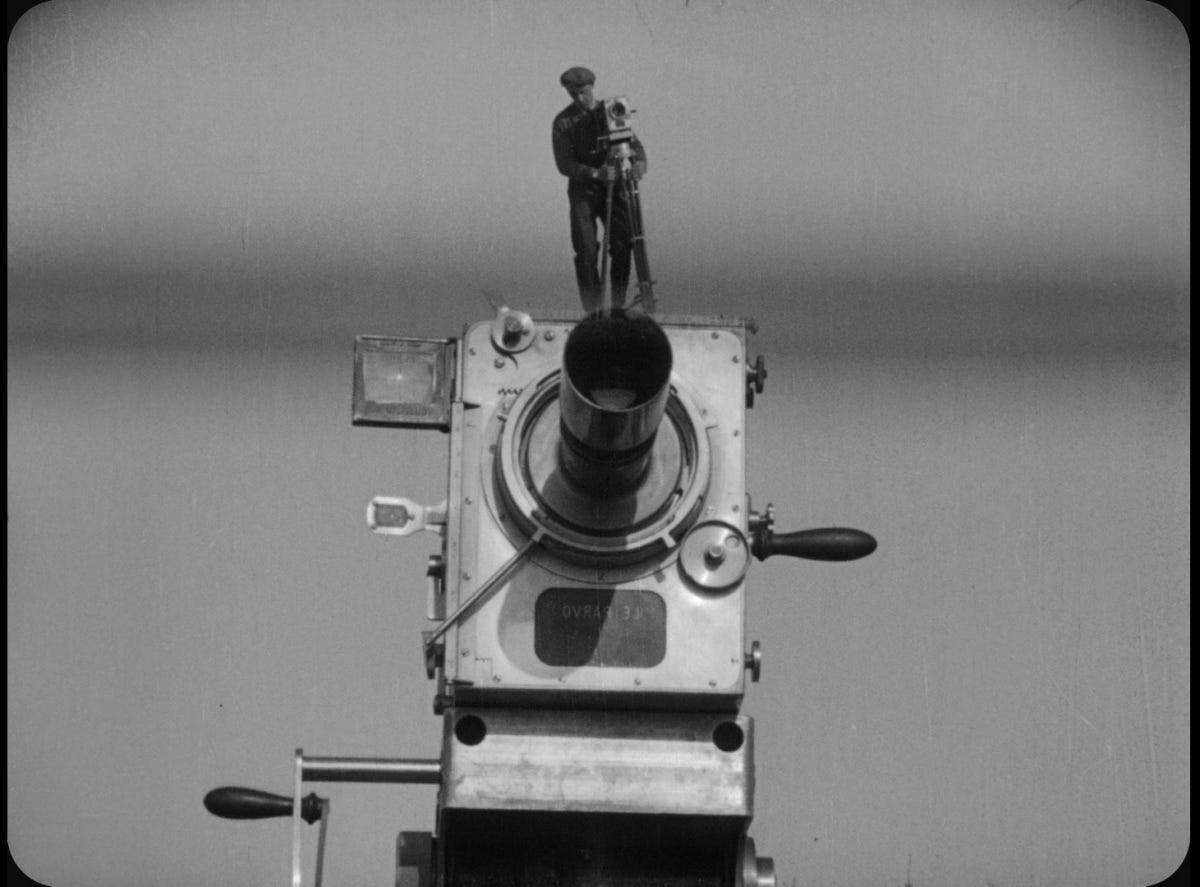

Кадр из фильма «Человек с киноаппаратом»

Вертов (известный как Денис Кауфман), по сути, продолжал энергичное дело Маяковского в поэзии, Родченко – в фотографии и Татлина – в архитектуре. Его увлекли Москва, киномонтаж и идеи большевизма, которые он продвигал на агитпоездах, а затем в своих фильмах – диковинках советского авангарда, картинах в высшей степени плакатных и индустриальных. Он пишет манифесты и требует раскрепощения кино, особенно от буржуазных схем и постановочности, создает объединение «Киноки» и ставит целую обойму фильмов, воспевающих буйную энергию 20-х и начала 30-х – сам раж промышленного строительства. Это сборник «Киноглаз», где в свойственном футуризму духе видение камеры признается более совершенным, чем библейский Адам. Это и «Три песни о Ленине» – хвала вождю, полная мифолого-религиозной символики (он уже мертв, но все же бессмертен как носитель идей). Это и разного рода заказы вроде «Шестой части мира» – ловкой монтажной сборки, где социализм распространяется в каждый уголок мира и несет с собой электричество, технику и урожай.

Совершенный глаз

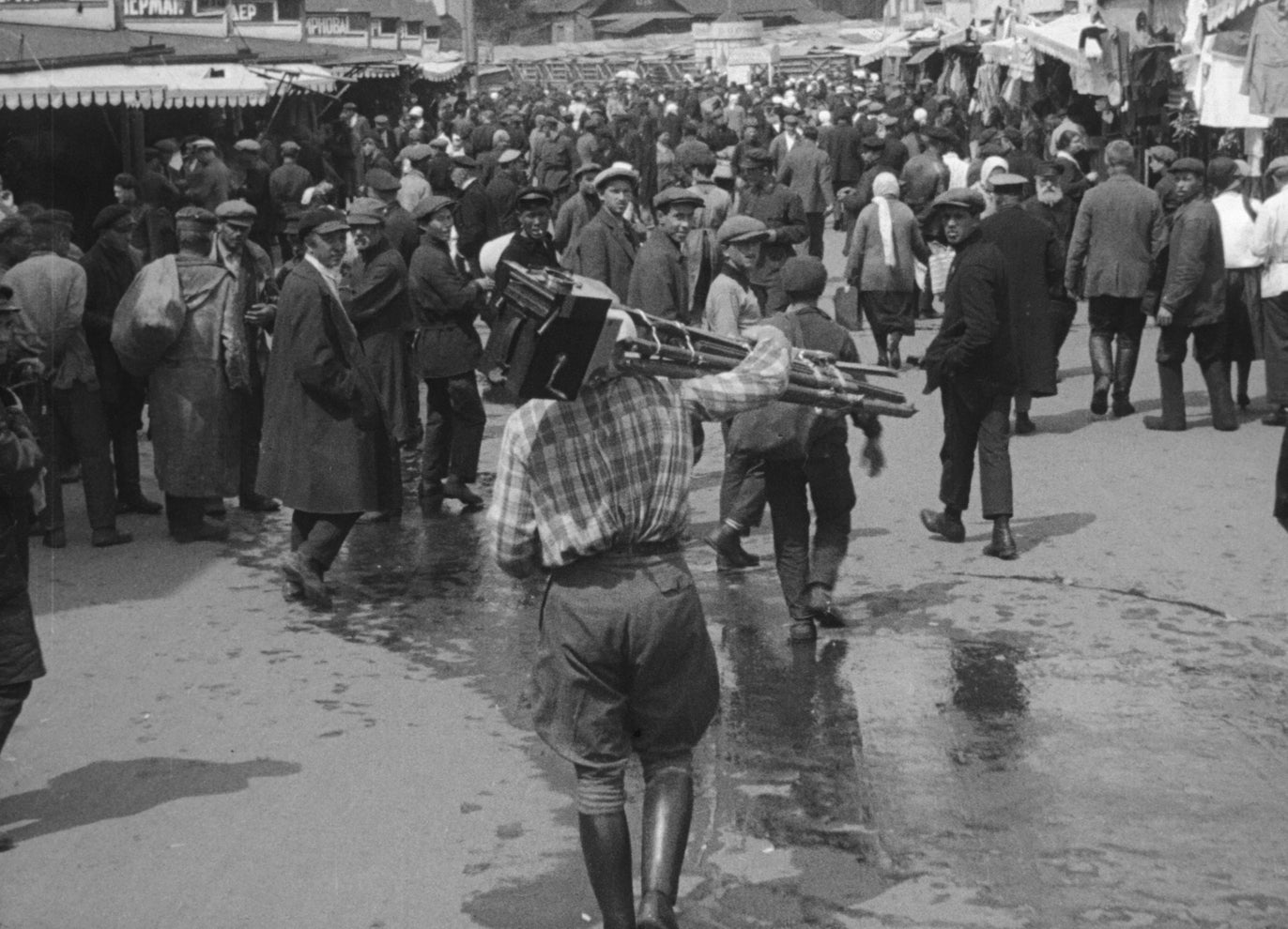

Но именно «Человек с киноаппаратом» стал программной работой Вертова и вошел в мировую историю кино. Он создавался на заре документалистики, а вместо банальных травелогов и хроники режиссер предложил новый ритм – фильм о скоростях большого города, где несется буквально все: автомобили, поезда, трамваи, спортсмены, продукция на конвейере. «Человек с киноаппаратом» – это чистая кинема, преобразование мира из сырой неподвижности в деятельную и пульсирующую реальность. Образы синхронизируются, сталкиваются, монтируются друг с другом. Бег спортсменов, скорость мотоциклов и движение станков – все составляет один ритмический ряд, складывая основу киноматерии.

Кадр из фильма «Человек с киноаппаратом»

Город – сердце жизни ХХ века, в нем живут и работают от рассвета до заката. Это уяснил модерн, а за ним и кинематограф, поднятый энергией технического бума. В 1927 году в Германии Вальтер Руттман поставил «Берлин: Симфония большого города», спустя два года свою симфонию предложил и Вертов, насобирав отснятый материал из Москвы, Киева и Одессы. Его фильм – калейдоскоп жизни, город живет и дышит как организм, питаемый лампочками, дорогами, пароходами и конвейерами. В фильме Вертова нет человека как героя, но есть люди на правах коллективной силы.

Оператор за камерой (его функцию выполнял брат режиссера Михаил Кауфман) – и тот явление скорее неодушевленное. Зачем нужен человек, если есть киноаппарат – новая машина, новые мозги и новые глаза. Точка видения, многократно совершеннее человеческой, – камера, тем более компактная, способна проникать в углы и ловить те мельчайшие единицы движения, что недоступны нашему зрению. «Человек с киноаппаратом» – не просто дифирамб кинематографу как искусству будущего, но и прославление технического устройства как объекта и субъекта одновременно.

На острие революции

Натиск образов все сильнее, механический ритм ожесточенно диктует свою волю, а люди, будь то женщины в цехах или пожарники на службе, лишь вторят им. ХХ век создает обновленного человека – устремленного в будущее и жаждущего преобразовать материю. Все, что ему следует, – это слиться с оптической машиной для постижения визуальной правды. Чтобы увидеть мир таким, какой он есть и каким он становится, Вертов идет на фронт киноавангарда – литература и театр уже не поспевали за «важнейшим из искусств».

Кадр из фильма «Человек с киноаппаратом»

Но без человека, разумеется, такого киноэксперимента не случилось бы. Все решил изощренный монтаж, над которым работала супруга Вертова Елизавета Свилова. Она, подобно хирургу, вторгалась в ткань пленочного материала и обрабатывала его: ускоренная и замедленная съемка, наслаивание изображений, зеркальные кадры и эпизоды-рифмы – фильм читался как визуальная поэзия, из которой удалили все лишнее: сценарий, интертитры, звук (Вертов настаивал, что показывать фильм надо без аудиоряда и драматургической слащавости, которая для режиссера была подобна отраве).

Сегодня «Человека с киноаппаратом» можно смотреть в отрыве от идеологического контекста. Тем более что фильм не являлся заказом партии, а в 1927 году Вертова уволили из «Совкино». Этот эксперимент – акт беспрекословной любви к седьмому искусству – походил на восторг от осознания возможностей кино: пластических и ритмических. И, конечно, исследовал не только глубину видения механического глаза, но и сам процесс рождения фильма.

Главное

Дайджест популярных сериалов февраля: что стоит смотреть, а что пропустить?

Сегодня / Текст: Film.ru

Дайджест популярных сериалов февраля: что стоит смотреть, а что пропустить?

Сегодня / Текст: Film.ru

Что посмотреть? Егор Козкин советует культовый технотриллер «Демон-любовник»

Сегодня / Текст: Егор Козкин

Что посмотреть? Егор Козкин советует культовый технотриллер «Демон-любовник»

Сегодня / Текст: Егор Козкин

Рецензия на фильм «Блеф»: пиратский боевик с большими амбициями и скромным результатом

Сегодня / Текст: Владимир Ростовский

Рецензия на фильм «Блеф»: пиратский боевик с большими амбициями и скромным результатом

Сегодня / Текст: Владимир Ростовский

40 лет приключений: к юбилею The Legend of Zelda

Сегодня / Текст: Кирилл Горячок

40 лет приключений: к юбилею The Legend of Zelda

Сегодня / Текст: Кирилл Горячок

Что смотреть дома в марте? 8 главных онлайн-премьер месяца

27 февраля / Текст: Алихан Исрапилов

Что смотреть дома в марте? 8 главных онлайн-премьер месяца

27 февраля / Текст: Алихан Исрапилов

Бенедикт женился! Каким получился финал четвертого сезона «Бриджетонов»?

27 февраля / Текст: Оля Смолина

Бенедикт женился! Каким получился финал четвертого сезона «Бриджетонов»?

27 февраля / Текст: Оля Смолина

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Свидетельство Эл № ФС77-82172 от 10.11.2021. © 2026 Film.ru — всё о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов

Пожаловаться

Пожаловаться

10/10